Il futuro non è nella mani dell’uomo, ma di Dio

28 Luglio 2015

«Chi sa, non parla; e chi parla, non sa»

28 Luglio 2015Il XX secolo è stato il secolo della Crisi del Padre: non una crisi, ma "la" crisi, da indicare con la lettera maiuscola: la crisi radicale e definitiva, dalla quale la cultura moderna non è ancora uscita, e dalla quale, anzi, è assai improbabile che possa uscire.

Scriveva in proposito Dieter Lenzen, antropologo dell’Università di Berlino (in: D. Lienzen, «Alla ricerca del padre. Dal patriarcato agli alimenti»; titolo originale: «Vaterschaft. Vom Patriarchat zur Alimentation», Reinbeck bei Hamburg, Rowholt, 1991; traduzione dal tedesco di Anna Maria Senatore, Bari, Laterza, 1994, pp. 278-85):

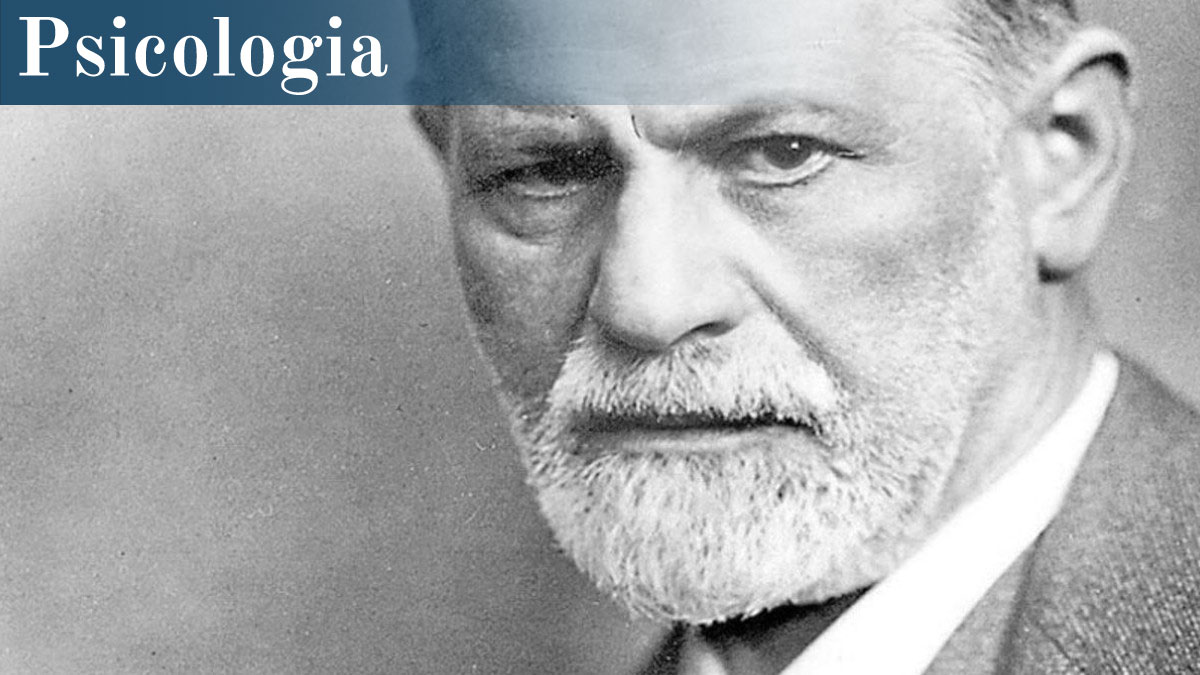

«Se si sottopone l’intera lettera (circa settanta pagine) [parliamo della "Lettera al padre" di F. Kafka] a un’analisi del contenuto, si ottiene un profilo molto preciso delle qualità che Kafka, lamentandosi, riconosce al padre, e in cui vede in un certo senso l’esatto opposto delle caratteristiche che egli desidererebbe per un padre. […] Le categorie esplicate da Kafka, in molti casi coincidono perfettamente con la descrizione dell’immagine che Kafka ha di sé. In altre parole, il figlio Franz Kafka desidera che suo padre sia come lui è. In questo atteggiamento possiamo cogliere una figura che assumerà particolare rilievo nel XX secolo. Il rapporto mimetico tra padre e figlio non è più concepito come un rapporto di discendenza, neppure nel significato goethiano di successione, bensì in senso diametralmente opposto: è il padre che deve seguire gli intenti del figlio. Questa configurazione diventerà un emblema del XX secolo. Dobbiamo avere ben chiaro il panorama intellettuale entro il quale si produce questo mutamento. Se dalla letteratura ci spostiamo alla scienza, più esattamente alla psicologia, il quadro si fa forse più chiaro. Come Kafka (e Marx), Freud è ebreo, e la sua opera non può essere scissa dal contesto intellettuale ebraico. Non vogliamo qui occuparci dell’interpretazione che la psicoanalisi ha dato dell’ispirazione di Freud, Marx o Kafka; questa interpretazione, condotta in forme diverse, era comunque giustificata, in particolare se si pensa, guardando allo stalinismo, che nel caso di Marx una determinata realtà biografica generalizzata dai "fondatori della teoria" ha influito sulla vita, e sulla morte, di milioni di persone. Nel nostro caso, il punto di vista è un altro. Sulla base di un apporto così significativo qual è quello che la psicoanalisi ha dato alla storia della paternità, è possibile vedere come nella svolta di fine secolo la concezione di padre propria dell’ebraismo inizi a distruggere quella cristiana. Freud sviluppa, come è noto, l’idea storicizzante dell’"orda primordiale". Secondo la concezione di Freud, il padre in origine avrebbe posseduto un potere assoluto sulle donne dell’orda. Questo potere del padre avrebbe suscitato l’invidia dei figli, che alla fine lo avrebbero ucciso. Dall’eliminazione del progenitore sarebbero derivati sensi di colpa e ripetuti tentativi di rimuovere questa colpa tributandogli un culto totemico. Freud parte comunque dal presupposto che la rimozione di questa colpa fosse, in ultima analisi, impossibile. La colpa originale è una colpa ereditaria che grava su tutte le generazioni successive (in Marx, del resto, lo stesso concetto è formulato con parole quasi identiche). Secondo Freud, essa si manifesta nel fatto che tutti i discendenti maschili del padre possedevano il desiderio edipico di penetrare la propria madre, e vogliono perciò uccidere il padre. […] Freud riteneva dunque che questo potenziamento del padre morto fosse una specie di resurrezione del figlio nel "dominio del super-io", un’aspirazione che il figlio cercava di realizzare durante la sua vita. Questa idea sfocia in un capovolgimento della dottrina cristiana in quella che è la sua configurazione basilare. Mentre infatti il cristianesimo è, fondamentalmente, una religione basata sull’infanticidio, perché la promessa di salvezza si realizza attraverso la morte del Figlio che viene sacrificato dal Padre, nella religione ebraica è il figlio che uccide il padre per poter prenderne il posto. Ne "L’uomo Mosè e la religione monoteistica", Freud sostiene che la religione cristiana non poteva sottrarsi al destino di eliminare il padre. Il pensiero di Freud, in particolare la teoria della triangolazione, può essere visto come un’ipotesi di risoluzione del conflitto tra padre e figlio. È la donna e madre che cerca di risolvere il conflitto, che viene così anticipato alla prima infanzia, in una fase cioè in cui la situazione conflittuale tra padre e figlio non è ancora manifesta. […] La teoria freudiana della triangolazione, che ha influenzato buona parte della cultura scientifica e artistica del XX secolo, naturalmente non costituiva una soluzione che potesse essere "seguita" da una cultura. Se vi fu una disponibilità verso la ricezione delle teorie freudiane, tale ricezione non ebbe, almeno non in prima istanza, una funzione liberatoria, quanto piuttosto mirò a evidenziare la perdita di funzioni del padre e persino, se possibile, ad accelerarla. Questo significa però che il posto un tempo riservato al padre nella famiglia e nella cultura rimase vuoto. Il motivo della successione inversa — il padre deve essere come lo vuole il figlio — acquista un ruolo di primo piano, così come un ruolo di primo piano volevano aver quei figli, maschi e femmine. Che trovarono il loro punto di coesione nel movimento giovanile. […] Che la celebrazione del discendente, del figlio, non fosse un fatto limitato all’area ideologica dell’ebraismo, ma al contrario riguardasse anche correnti espressamente cattoliche, lo dimostra un’affermazione di Maria Montessori, secondo la quale il figlio rappresenta una sorta di Messia in grado di guidare gli uomini decaduti verso il regno dei cieli. Il movimento giovanile era in un certo senso la cristallizzazione di un moto di rinnovamento nato dopo la prima guerra mondiale; questa infatti era legata da un lato a un numero sterminato di senza padre, dall’altro all’indegnità morale dei padri superstiti.»

E chissà che anche il movimento studentesco del 1968 non sia stato che una rivolta dei figli contro l’indegnità morale, l’inadeguatezza, l’inconsistenza dei loro borghesi genitori — anche se era piuttosto comodo giocare alla rivoluzione coi soldi di papà, e fare degli studi universitari una base strategica per proclamare la fine dell’Età del Padre e l’avvento dell’Età dei Figli, i quali, forti del numero e dell’avvenire ancora intatto (la forza della sinistra è sempre nell’utopia, perché questa la esime dal dovere di confrontarsi con la prosaica realtà dei fatti), e moralmente migliori (perché la struttura antropologica dell’uomo di sinistra è sempre eticamente migliore di quella dell’uomo di destra, figuriamoci poi se quest’ultimo è anche più vecchio), hanno dato l’assalto al Cielo, rinnovando i fasti della mistica rivoluzionaria quarantottesca.

Certo, non sono poche le arbitrarie semplificazioni e le grossolane manipolazioni dei concetti, presenti nell’analisi di Dietzer Lenzen; per esempio: il sacrificio di Cristo sulla croce è sufficiente per dire che il cristianesimo è una religione basata sull’infanticidio? Ed è sufficiente affermare che la psicoanalisi freudiana è un derivato della teologia giudaica, per sostenere che la religione giudaica è basata sul parricidio? Se bastasse prendere un fatto qua e uno là per formulare una conclusione di carattere generale, allora perché non dire che anche il giudaismo è una religione dell’infanticidio, visto che Yahwe ordina ad Abramo di sacrificare il suo unico figlio, Isacco, e che Abramo è pronto ad eseguire un tale ordine?

È vero, peraltro, che né l’opera di Freud, né quella di Marx, e neppure quella di Kafka, possono essere separate dal contesto culturale e psicologico del giudaismo, indipendentemente dal fatto delle convinzioni atee e materialiste di tutti e tre questi autori. Ma, al di là di questo, ci sembra ben povera cosa l’analisi del Lenzen: oltre a rilevare una serie di fatti, non si può dire che spinga molto in profondità la ricerca delle cause. Che l’idea del padre europea sia stata soverchiata e sostituita da quella ebraica, è cosa che può essere vera, oppure no; ma la domanda più importante è da dove provenga il fenomeno della crisi del padre. Freud e Kafka possono averlo reso più familiare, non creato dal nulla. In un certo senso, a noi pare che il ragionamento di Lenzen finisca proprio là dove ci si aspetterebbe che incominci. In particolare: è da ritenersi una pura coincidenza il fatto che, negli stessi anni in cui la figura del padre entra nella crisi più grave della sua lunga storia, muovano i primi passi le idee e le pratiche del femminismo militante?

A noi, che crediamo poco alle coincidenze, sembra che vi debba essere una stretta correlazione tra le due cose. Con l’insorgere del femminismo, va in crisi l’autorevolezza della figura maschile; il maschio si vede messo sotto processo, attaccato, umiliato, ridicolizzato; si insegna ai bambini di sesso maschile che devono sentirsi in colpa per il fatto di essere maschi; professioni da sempre maschili, divengono oggetto del desiderio femminile di "emancipazione": la famiglia, la scuola, la magistratura e — più tardi — perfino l’esercito, perfino la chiesa (o, almeno, le chiese protestanti) si femminilizzano. Nel medesimo tempo, la figura del padre entra in crisi: come non vedere, in ciò, un aspetto particolare della crisi generale della figura del maschio?

Il padre non ha più autorità, perché non ha più autorevolezza; e non ha più autorevolezza, perché la sua credibilità è stata indebolita, minata, e infine distrutta, mediante un’opera metodica, paziente, scientifica, da formiche del legno, le quali, nello spazio di qualche anno o di qualche decennio, riescono a mandare in polvere migliaia e migliaia di chilometri di "limes", abbattendo così una frontiera millenaria. I figli non ascoltano più il padre, ma si rivolgono alla madre: è lei la sola interlocutrice credibile, perché solamente lei conserva un certo grado di autorità (altra cosa è vedere come ella spenda una tale moneta, in regime di monopolio). Il padre è contestato o, peggio, ignorato, non appena apre bocca per far sentire la sua voce. La sua presenza è diventata incongrua, obsoleta, come quella di un paradigma culturale ormai screditato: come il sistema tolemaico all’apparire del modello copernicano.

Ed eccoci arrivati ai nostri giorni: al principio del terzo millennio. Stiamo assistendo a un fatto epocale, senza precedenti: ad una offensiva omosessualista condotta simultaneamente su più fronti: culturale, giuridico, politico, artistico, perfino religioso; è l’ultimo colpo inferto al ruolo del padre. Se passa il principio che anche l’unione di due soggetti del medesimo sesso è un "matrimonio", per il maschio, in quanto padre, è davvero finita. Il suo posto verrà preso da una coppia omosessuale, sia maschile che femminile, che, servendosi della fecondazione eterologa e avvalendosi di una serie di leggi "ad hoc", può perfino avere dei figli, a piacere, oppure adottarli, se così preferisce: ed è pronta una denuncia penale e una richiesta di risarcimento nei confronti di chiunque trovi che tutto ciò non sia conforme a giustizia, né a ragione.

A ben guardare, la crisi del padre è stata preparata da lontano: è stata preparata dal pensiero debole, che corrisponde a un parallelo indebolimento dell’idea dell’essere; e il pensiero debole non comincia con Vattimo, e neppure con Nietzsche, ma con il razionalismo soggettivistico di Cartesio, e culmina con il criticismo kantiano e con l’idealismo hegeliano. Se l’essere è indebolito, l’esistente viene assolutizzato; se Dio scompare dall’orizzonte, è l’uomo che pretende di prenderne il posto. Ma l’uomo è mortale, è contingente, dunque è anche debole; ecco, allora, che l’uomo proclama la debolezza di ogni cosa: per non sentirsi sminuito, per non sentirsi troppo umiliato, lui che aveva preteso di sostituire Dio.

Tale è il vicolo cieco nel quale si è cacciato il pensiero della modernità: avendo voluto erigere il relativo al rango dell’assoluto, si ritrova con un pugno di mosche in mano, però non possiede abbastanza coraggio da riconoscere il proprio fallimento. Preferisce dichiarare che nulla è vero (relativismo), che nulla è certo (scetticismo), che nulla è buono (cinismo), che nulla permane (materialismo), che nulla merita fede, amore, rispetto (nichilismo). Siamo diventati dei pazzi che, per non riconoscere la propria malattia, trovano più semplice dichiarare che l’universo è un manicomio, e l’uomo è il prigioniero di una forza malvagia e imperscrutabile. Siamo ritornati al punto di partenza della civiltà europea, là dove il pensiero greco si era esaurito e quello cristiano non era ancora venuto a rischiararlo con la sua Speranza: siamo tornati alla disperazione esistenziale che traspare dal dialogo fra Glauco e Diomede, nell’«Iliade». Per non aver voluto riconoscere i diritti di Dio, abbiamo trascinato noi stessi negli abissi tenebrosi del delirio di onnipotenza e, poi, in quelli del suo inevitabile contraccolpo, l’angoscia e la disperazione di sé. Ora dobbiamo rinsavire e ripartire dal sentiero interrotto: dobbiamo recuperare il concetto teologale della Speranza. L’uomo non può vivere senza speranza; ma la speranza umana, quella con la lettera minuscola, non è cosa che possa salvarlo, tanto meno che possa redimerlo dal male morale che lui stesso si sta infliggendo, e del quale è, insieme, la vittima e il carnefice. Ecco perché dobbiamo ritornare alla casa del Padre…

Fonte dell'immagine in evidenza: sconosciuta, contattare gli amministratori per chiedere l'attribuzione