『〈自己完結社会〉の成立』

【序論】――本書の構成と主要概念について

(3)本書における三つのアプローチ

本書では、こうした「現代人間学」の問題意識を基底に置きながら、われわれが直面している〈自己完結社会〉について分析を試みていく。ここでは各論に先立つ第二の補助線として、【はじめに】において触れた、三つのアプローチについての補足を加えておこう。

本書では〈自己完結社会〉の成立という問題を受けて、そもそも「人間とは何か」という根源的な問いにまで遡っていくことになる。つまり人間とはいかなる存在であり、われわれはその存在をいかなる形で記述することができるのか、ということについて問うことになるのである。そしてそのために用いられるのが、「環境哲学」、「〈生〉の分析」、「〈関係性〉の分析」という、三つのアプローチなのであった。

まず確認しておきたいのは、ここでなぜ複数のアプローチが必要となるのかということについてである。

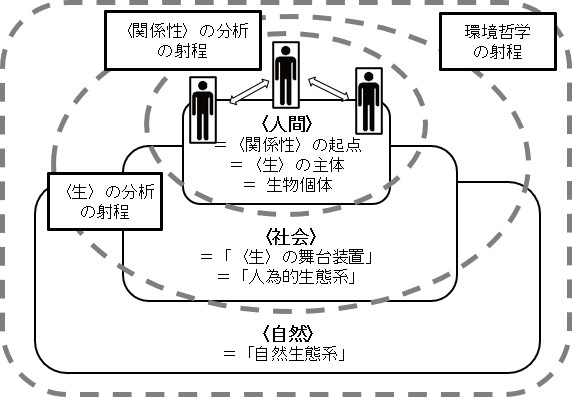

それは端的には、本書で問題となっている人間存在の本質というものが、そもそも単一の次元によっては描ききれないもの、複数の次元を立体的に組み合わせることによって、はじめて描きだすことが可能となるものだと考えられているからである(図1)。

図1 三つのアプローチにおけるそれぞれの射程

図中の〈自然〉、〈社会〉、〈人間〉等については、本書のなかで

徐々に明らかにされていくことになるだろう

例えば第一のアプローチである「環境哲学」では、人間というものを、その存在を取り囲む〈環境〉との関係性において理解する。このことは人間存在の本質を“外部”の目線から認識すること、つまり人間を客体として、直接的には“生物存在”の一類型として認識することを意味している。

ここから浮かびあがってくるのは、進化によって形作られた生物存在としての人間の特性である。その視点はわれわれに、人間存在を説明するうえで最も基盤となる知見を提供してくれるだろう。

とはいえわれわれが「人間とは何か」と問うとき、そこで問題としているのは、必ずしもこうした客体としての人間ではない。われわれが求めているのは、日々現実と格闘しながら生きている、主体としての人間のことでもあるからである。

したがってここで第二のアプローチである「〈生〉の分析」が必要となる。このアプローチでは、人間をその存在がこの世界で実現する〈生〉、言い換えれば“生きる”という具体的な活動のなかから理解しようと試みる。それは人間存在を“内部”の目線から認識すること、人間という主体の側に立ち、生身の生活者として人間を認識していくことを意味するだろう。

ここから浮かびあがってくるのは、はるか古の時代から集団として世界と向き合い、次世代へと〈生〉をつないできたわれわれの姿である。

とはいえ、これらのアプローチだけでもまだ十分とは言えない。なぜなら、われわれが問おうとしているのは、必ずしも生活者としての“われわれ”だけではなく、数多の他者に囲まれて生きる“この私”という存在をめぐる問題でもあるからである。

そこで第三のアプローチである「〈関係性〉の分析」が必要となる。このアプローチでは、人間を“自己”と“他者”が織りなす〈関係性〉の構造のなかから理解しようと試みる。それは第二のアプローチと同様、人間存在を“内部”の目線から認識するが、ここで焦点となるのは、集団として世界に向き合う人間ではなく、あくまでひとりひとりの人格的な存在である。

ここから浮かびあがってくるのは、他者があっての“この私”であると同時に、独立した人格を持ち、〈関係性〉の負担を乗り越えながら共同を実現していくわれわれの姿なのである。

以上の三つのアプローチは、人間という存在を、それぞれ別の次元において捉えたものである。

注目したいのは、それにもかかわらず、ここには人間を理解するためには欠かせない、まったく別の種類の本質が描きだされているということである。このことを、“社会”という概念を用いて考えてみよう。

例えば伝統的な社会理論においては、“社会”は大きく二つのモデルを用いて説明されてきた(18)。そのひとつは、実体があるのはあくまで個々の人間であると考え、“社会”とは、そうした個人の相互作用が形作る仮想的なものであると見なす立場である。これに対してもうひとつは、個人的な思考や行為であっても、その背後には個人を規定している、やはりある種の実体を伴った“社会”が存在していると見なす立場である。

この二つのモデルは、いずれも間違った説明をしていない。重要なことは、双方のモデルが、あくまで別の形で“社会”というものの本質を浮かびあがらせているということなのである。

同じことは、この三つのアプローチについても言うことができる。

例えば第一のアプローチにおける“社会”とは、あくまで社会的動物としての人間が作りあげる社会のことを指している。例えばサンゴ、ハチ、鳥類、他の哺乳類といった多様な社会的動物のなかで、人間の形作る社会の特徴とは何かがここでは問題となるだろう。

【はじめに】でも触れたように、「環境哲学」が着目するのは、人間が自然生態系の上層に「人為的生態系」とも呼べるものを形作り、そのなかで生を営む動物であるということである。

つまりここでの“社会”とは、単に個体群や集団のことを指すのではなく、主として人間自身が造りあげた、この「人為的生態系」――道具や耕地、建築物などを含む物質的な成分と、社会制度や意味体系、世界像などを含む非物質的な成分の双方を含んだ「社会的なもの」の総体――のことを指すことになるのである。

これに対して第二のアプローチにおいては、同じ“社会”であっても、〈生〉の主体、生活者としての人間にとっての社会こそが問題となる。

つまり前述の道具や耕地、建築物、社会制度、意味体系、世界像といった「社会的なもの」は、ここでは「〈生存〉の実現」、「〈現実存在〉の実現」、「〈継承〉の実現」といった〈生〉の文脈のもと、社会集団の維持や存続にとって不可欠なものとして――われわれはそれを「〈生〉の舞台装置」と呼ぶことになる――理解されることになるのである。

同様にして、第三のアプローチにおける“社会”とは、自己と他者の多様な〈関係性〉、そして〈関係性〉の負担を乗りこえて実践される〈共同〉の背後にあるものとして捉えられる。

それは例えば、“この私”が〈関係性〉を理解し、他者と円滑な相互作用を実現するために必要となる〈関係性〉の型――われわれはそれを〈間柄〉と呼ぶことになる――あるいは人々が共同を実現していくために不可欠となる共有された意味や技能、さらには〈役割〉や〈信頼〉や〈許し〉といった「〈共同〉のための作法や知恵」といったものが蓄積されたもののことを意味することになるだろう。

このように本書で“社会”と言う場合であっても、そこでは依拠するアプローチに応じて、まったく異なる側面が問題となる。しかしこれらが、いずれも人間存在にとって本質的な社会の姿であることは間違いない。本書では、こうした複合的なアプローチを用いることによって、人間存在そのものを立体的に描きだしていくことを目指しているのである。

(4)本書の構成について 第1部 へ進む

(18)この二つの立場のうち、最も極端なケースは、ブルーマー(1991)――人々が有意味なシンボルを用いて主観的に行う相互作用に着目し、社会をそうした相互作用の動的な“過程”として理解しようとした――とマルクス(1956)――法や政治のみならず、人間の意識のあり方さえも、その背後にある生産様式や生産関係といった“社会構造”によって規定されるとした――であるだろう。