『〈自己完結社会〉の成立』(上巻)

【第八章】〈共同〉の条件とその人間学的基盤ーその2

(5)「〈共同〉のための作法や知恵」としての〈役割〉、〈信頼〉、〈許し〉の原理

以上を通じてわれわれは、〈共同〉が成立するための三つの条件について見てきた。ただし、われわれが人間の〈共同〉をめぐる多彩な次元を理解するためには、加えてさらに論じなければならないことがある。

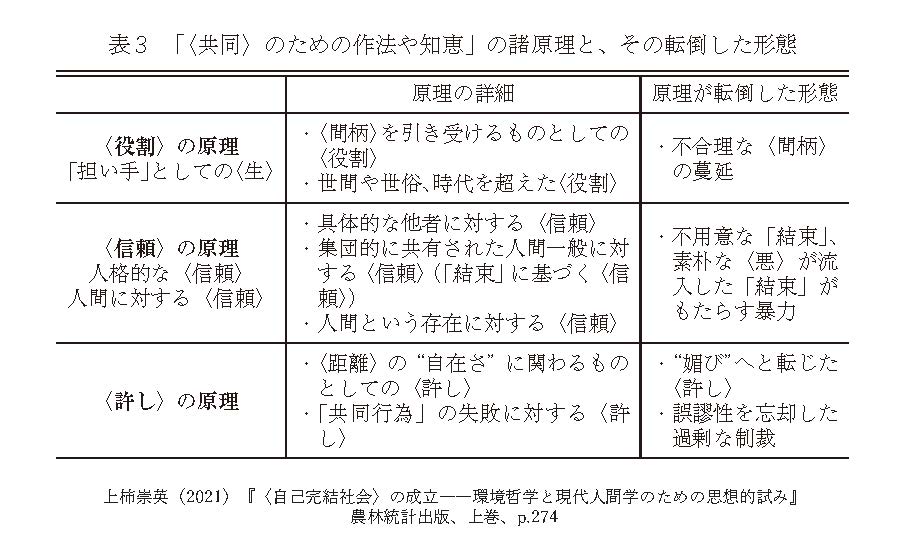

古の時代より、人間にとって〈共同〉とは“逃れられないもの”であった。それゆえ人間は、その逃れられない〈共同〉を円滑に実現していくための、〈役割〉、〈信頼〉、〈許し〉といった原理を生みだしてきたのであり、現実の〈共同〉実践は、まさしくそうした「〈共同〉のための作法や知恵」に支えられることよって可能となってきた側面があるからである。

ここではこの〈役割〉、〈信頼〉、〈許し〉の原理について取り上げ、やや踏み込んで考察してみよう。

まず、〈役割〉の原理であるが、一般的に“役割”とは「役目をそれぞれに割り当てること、また割り当てられた役目」のことを指している(47)。また学術用語としての「役割」概念は、すでに【第七章】においてG・H・ミード(G. H. Mead)やH・G・ブルーマー(H. G. Blumer)、E・ゴッフマン(E. Goffman)らの議論を通じて見てきたように、特定の社会的関係性において期待される行為の類型を指すものであった。

つまり「役割」とは、多様な価値や規範によって構成された「社会的世界」のなかで外的に付与される規定であるとともに、相互作用を通じて取得されたり、新たに構築されたりするものであると言えるだろう(48)。

これまでわれわれは、この社会学的な「役割」概念に相当するものを、敢えて〈間柄〉という概念を用いて説明してきた。それは本書が、この〈役割〉概念に対して、ここで単なる〈間柄〉には収まらない特殊な含意を付与したかったからである。

それはすなわち、〈共同〉に際して何ものかを担う、あるいは何ものかを引き受けるものとしての〈役割〉の概念に他ならない。

そもそも〈共同〉の実現において、〈間柄〉はきわめて重要な役割を果たしている(49)。別の言い方をすれば、「共同行為」が特定の〈間柄〉と結びつく形で制度化されている場合、〈共同〉はより円滑に進行すると言えるだろう。

なぜなら、「人間的〈関係性〉」において、〈間柄〉が「〈我‐汝〉の構造」を「形式化」するように、〈共同〉の局面においては、〈間柄〉が負担の分配を「形式化」すること、つまり〈間柄〉が負担の分配のあり方をあらかじめ提示してくれることで、その分、われわれは合意形成の手間を省くことができるようになるからである(50)。

それによって参加者たちは、〈この私〉同士の直接的な対峙を〈共同〉に持ち込むことなく、あくまで「共同行為」を達成することに意識を集中させることができるのである。

ただし〈間柄〉によって「形式化」された「共同行為」は、反面で、意に反して「割り当て」られた負担ともなり、その結果さまざまな不満や不合理の温床ともなる。そのため円滑な〈共同〉を実現していくためには、上手な〈間柄〉の活用が求められる。

つまり〈関係性〉において〈距離〉を活用したのと同様に、現実の「共同行為」においては、しばしば適宜に〈間柄規定〉から離れ、負担の形にさまざまな配慮や微調整を加えていく必要が出てくるのである。

ただしここで重要なことは、人間が〈間柄〉として〈共同〉に参加する際、われわれはそれを、常に外的な強制力としてのみ捉えてきたわけではないということである。

確かに多くの〈間柄〉は、生受の条件や属性に伴って、また自らが関与しえない周囲の状況によって付与される。しかし繰り返すように、〈共同〉によって「集団的〈生存〉」を実現させるためには、人間には、ときに自らの意に反し、また自らの納得を欠いた状態であっても何かに参加しなければならない場面がある。

そうした〈生〉の現実に対して、われわれには何ができるのだろうか。ある者たちは、そうした自らの境遇を嘆き、世間をいつまでも呪って生きるだろう。だが、それだけでは何も変わらない。それゆえ人間は、その逃れられない現実のなかにこそ、自ら積極的な“意味”を見いだそうとして生きてきた。

そしておのれが置かれた状況を自ら引き受け、そのなかでのより良き〈生〉を目指して生きてきたのである。要はこれこそが、逃れられない〈共同〉を生き抜く作法や知恵としての〈役割〉の原理に他ならない。

人が〈共同〉のなかに「割り当てられた役目」としての意味を見いだすとき、その意味の形は、それを見いだすものによって変わるだろう。

ある人間にとっては、それは何ものかを引き受けつつも、それを少しでも自らが望む形へと接近させていくことかもしれないし、別の人間にとっては、それは受け持つ作業のなかに、ささやかな喜楽を見いだしていく過程であるかもしれない(51)。

だがいずれにしても、それが〈役割〉へと転移するとき、その「共同行為」は、〈役割〉を引き受けたものたちにとって独自の、そして唯一のものへと変容するのである(52)。

したがって〈共同〉に参加するものたちが、そこに何らかの〈役割〉を見いだし、そこで「担い手」としての〈生〉を生きようとするとき、その〈共同〉は概して堅固なものになると言える。さらに何者かが見いだした意味が、ときに他の参加者の間で伝播し、やがては集団的に共有されるようになることがある。

それはまさに、前述した「〈共同〉のための意味」が、構成員に共有された瞬間であると言えるかもしれない。また、それによって〈間柄〉の形が変わることもあれば、新たな〈間柄〉が形作られることもあるだろう。

とはいえわれわれは、同時に〈役割〉の力を過信してはならない。例えば人が見いだす多くの意味は、あくまで個人的なものであり、それを皆で共有するためには多大な労力と時間を要するからである。

また付与された〈間柄〉に対して、決してすべての人間が意味を見いだせるわけではない。このように〈役割〉は、決して万能なものとは言えないのである。

ただし〈役割〉の原理には、もうひとつ「世間や世俗、時代を超えた〈役割〉」というものが存在する。例えばある種の人間は、世間や世俗を超えた何ものか、時代を超えた何ものかに対して積極的な意味を見いだすことがある。それをわれわれは“思想”や“美意識”と呼ぶかもしれない。

〈間柄〉を引き受ける先の〈役割〉とは異なり、こうした〈役割〉は、しばしば社会的に付与された〈間柄〉とは対立する。実際そうした人々は、周囲の期待や常識とは相容れない言動をするため、しばしば“奇人”と呼ばれて疎まれよう。

だが、そうした人々が、この世界で与えられたおのれだけが信ずるものを背負い、そこに「割り当てられた役目」を見いだしながら生きているとするならば、その人は依然としてある種の「担い手としての〈生〉」を生きていると言うことができる。

多くの奇人は不遇に遭うかもしれない。だが、われわれがよく知るように、閉塞した時代にあって人々の救いとなるもの、そして現実社会を変革する火種となるものは、概してそうした人々の残した“言葉”や“生き方”であったりするのである。

その意味ではそうした人々は、時代と場所を超えた形によって、ある種の〈共同〉を実践しているとも言えるのである。

次に、〈信頼〉の原理について見ていこう。一般的に“信頼”とは、文字通り「(何ものかのことを)信じて頼りにすること」を指している(53)。ただし学術的に最も有名なのは、「信頼」(Vertrauen)とは、多数の潜在的な可能性を内包した事態に対して「複雑性」(Komplexität)を縮減させる機能を持つものである、というN・ルーマン(N.

Luhmann)の定義だろう(54)。

ルーマンによれば、この世界はあまりに複雑で無数の可能性に満ちたているため、そのままの状態では、われわれはいかなる判断も、またいかなる行動も取ることはできない。そこでわれわれは、敢えて何かを「信頼」することによって、可能性の幅を一定程度縮小させる。つまり一方では裏切られるという不確実なリスクを負いつつも、他方では何らかの“確かさ”に準拠することによって、面前の状況を判断し、行動することができるようになるのである。

この社会学的な「信頼」の概念から読み取れるのは、われわれの現実的な〈生〉が、いかに多くの多元的な「信頼」によって成立しているのかということである。われわれは、ここでルーマンの規定からは距離を置き、この多元的な「信頼」ついて本書なりの形で言及しておきたい(55)。

まず、われわれの生は、例えば明日も太陽は東から昇る、昼の後には夜が来るといった生活空間の規則性に対する素朴な「信頼」を前提している(「素朴世界に対する信頼」)。

また、私が侮辱的だと理解している特定の言葉を相手もまた同様に感じる、あるいは私が信号機の赤を“止まれ”と理解するように他人もまた同様に理解するだろうといった信念、これらもある種の「信頼」の形である(「共有された意味に対する信頼」)。

さらに、設定した目覚まし時計のアラームが翌朝鳴る、鋏を使えば目の前の紙を切ることができるといった、人間の造りだした道具や機械が想定された機能を発揮することへの「信頼」もあげられる(「機能に対する信頼」)。

これら三つの「信頼」には、重要な共通点があるだろう。それはいずれの「信頼」も、経験的な慣れや日々の習慣を通じて獲得されてきたものであり、いずれの「信頼」も、具体的な人格を想定しない「非人格的な信頼」であるということである。

これに対して「〈共同〉のための作法や知恵」としての〈信頼〉は、こうした「信頼」とはまったく異なる要素を含んでいる。なぜならここで問われているのは「人間に対する〈信頼〉」であって、そこではあくまで人格的な要素が問題となるからである。

この「人間に対する〈信頼〉」を考える際、まず前提となるのは、人間に内在する素朴な〈悪〉というものについての理解である。

すなわち人は誰しも、貪欲、邪見、執着、嫉妬、吝嗇、傲慢、憎悪、虚栄、怠惰、卑屈、憤怒、焦燥といった「情念」の“種”を持って生まれてくるということ、そしてそうした“種”は、さまざまな条件下において、常に「悪意」――他人を意図的に貶めたり、傷つけたりしようとする――や「不誠実」――卑怯な手段で相手を出し抜いたり、約束を反故にしたり、責任を放棄する――となって芽吹きうる、ということである(56)。

前述のように、「共同行為」は何かを達成するために、しばしば異なる場所、時間、内容のもとでの分担作業を通じて展開される。

このとき誰かが裏切りや不正を働く場合、他の参加者が苦労して積みあげてきたものが水泡に帰したり、集団全体が多大な不利益を被ったりすることがあるだろう。それでも裏切りや不正を過剰に警戒してしまうと、参加者は不要に労力を消耗するばかりで、結局「共同行為」は成り立たなくなるのである。

このことを踏まえつつ、われわれは「人間に対する〈信頼〉」のうち、最も基本的な形態となる「具体的な他者に対する信頼」から考えてみよう。

まず、前述した「〈共同〉のための事実の共有」や「〈共同〉のための意味の共有」がなされている場合、一般的に、「共同行為」の参加者たちは、他の参加者をより信頼できるようになる。

というのも、そこでは参加者同士が、互いに「共同行為」を達成する“理由”を確認することができるからである。しかし円滑な〈共同〉のために求められるのは、より積極的な信頼である。

例えばわれわれは【第七章】において、交渉に挑んだ二人の代表者が、敢えて〈間柄〉の背後にある「私」の“顔”を互いにさらけだす姿について言及した。それは互いが「相手を知る」こと、つまり互いの背負った「〈関係性〉の場」に触れ、「〈我‐汝〉の構造」を介して向き合うことによって、実は人格的な〈信頼〉を構築しようとしていたのだと言えるのである(57)。

確かにおのれをさらけだし、“腹を割る”ことは、一面では〈間柄〉に新たな負担を持ち込むと同時に、相手に弱点を悟られたり、交渉が決裂したりするリスクをも孕んでいる。しかしそこで「意味のある〈関係性〉」を育むことに成功すれば、そこには代えがたい〈信頼〉が残るのである。

人間は、相手から〈信頼〉されていると感ずるとき、おのれもまた相手を〈信頼〉しようとする(58)。それは〈信頼〉が、相互に責任を伴うものだからである。そして互いの〈信頼〉によって何かを克服しえたとき、そこにはよりいっそうの〈信頼〉と同時に、それに見合うだけの責任が発生する。

要するに、これこそが〈信頼〉の連鎖であり、同時に〈信頼〉の持つ絆の力に他ならない。

したがってわれわれは〈共同〉に際して、まずは「素朴な〈悪〉」を考慮し、相手が〈信頼〉に足るべき人物かどうかを見極めなくてはならない。しかし無限で永遠の信頼がありえない以上、われわれはどこかで相手が裏切りや不正を働くリスクを負いながら、それでも相手を〈信頼〉しなければならない。

つまり〈共同〉を実現させるためには、移ろいゆく信頼自体の不完全性を知りながら、それでも〈信頼〉の連鎖と〈信頼〉の持つ絆の力を信じ、誰かが誰かを最初に〈信頼〉しなければならないのである。そしてここにこそ、逃れられない〈共同〉を生き抜くための、作法や知恵としての〈信頼〉の原点があると言えるだろう。

ただし、こうした個人による〈信頼〉の努力には限界がある。そこで必要とされるのが「集団的に共有された人間一般に対する〈信頼〉」、すなわち世間や同時代をともに生きている、人格を持った人間そのものに対する一般的な信頼である。

こうした〈信頼〉の代表的な例は、「結束に基づく〈信頼〉」であろう。ここで再び、あの人間が持つ「素朴な〈悪〉」のことを想起してもらいたい。

まず、多くの人間が「誠実」に振る舞う社会においては、裏切りや不正といった「不誠実」は、しばしばそれを行ったものの利益となる。そのため「不誠実」が容認される社会においては、「誠実」なものほど損をするようになり、結果としてますます「不誠実」が増長することになるだろう(59)。

そのような社会において、円滑な〈共同〉は実現できない。したがってこうした事態を回避するためには、参加者全員が「結束」することを通じて、「勤勉」で「誠実」なものほど得をし、逆に「悪意」を持ち、「不誠実」に振る舞うものほど損をするような環境を自ら造りだしていく必要がある(60)。

もちろん人間の世界において、「素朴な〈悪〉」というものが消えることはないだろう。それでもそうした環境を造りだす意思を共有し、継続していくことこそが、人格を持った人間それ自体への信頼を高める。そして結果的には、〈共同〉の持続性をも高めることになるのである。

とはいえ「結束」もやはり万能ではない。というのも人間は、集団内の信頼を高めようとして、しばしば何ものかを不用意に貶めたり、攻撃したりすることがあるからである。

とりわけそこに人間の「悪意」――あるいは最も恐ろしい「善意」によって脚色された「悪意」――が流入するとき、「結束」はきわめて不合理な結果をもたらすことになるだろう(61)。したがって「結束」による〈信頼〉もまた、「〈共同〉のための作法や知恵」でありながら、われわれはその上手な活用が求められるのである。

加えて「人間に対する〈信頼〉」には、もうひとつ「人間という存在に対する〈信頼〉」というものがある。

まず「存在に対する信頼」とは、何ものかが存在することの“意味”を信頼することを指している。例えば前述した「素朴世界への信頼」が、世界の規則性に対する「信頼」であるとすれば、「世界存在に対する信頼」とは、この世界を形作るものたちと、形作られた世界そのものが持つ意味への信頼であると言うことができる。

同様に、「人間一般に対する〈信頼〉」が身の回りの人々に対する信頼であるとすれば、「人間という存在に対する〈信頼〉」とは、世間や時代を超えて、この世界を生きてきた人間そのものが持つ意味への信頼であると言えるだろう。

それは、過去から未来へと続く〈存在の連なり〉のなかで、さまざまな〈悪〉や「不合理」に直面しつつも懸命に生きようとしてきた人々、そしてそうした人間が創り上げてきた“人間的世界”そのものに対する信頼に他ならない。

われわれは先に、ある種の人々が何かに〈役割〉を見いだし、「時代と場所を超えた〈共同〉」を実践していく姿について言及した。

そうした人々は、特別な〈信頼〉を形作るだろう。そのひとつは、何かを背負うもの同士が持つ特別な絆である。目指す地点は違えども、同じように何かを背負って生きている人間がいるということ、それ自体が彼らを励まし勇気づけるからである。

だがそもそもなぜ、彼らは不遇に遭いながらも、おのれだけが信ずるものを持ち続けることができたのだろうか。あるいはなぜ、いつの時代も少数ながら、そうした奇人を見捨てぬ人間がどこからともなく現れてきたのだろうか。端的に言えば、そこに「人間という存在に対する〈信頼〉」があったからである。

例えば人間存在を〈信頼〉することができなければ、世俗を超えて〈役割〉を見いだす意味などない。そして人間が創りあげた世界を〈信頼〉することができなければ、誰かが誰かの背負った命の灯火を見て、そこに何かを賭けようとする意味などないだろう。

ここにあるのは、いわば「時代と場所を超えた〈共同〉」のための作法や知恵なのである。

さて、ここで最後に取り上げたいのが〈許し〉という原理である。

まず、“許し”とは、「堅く締めたものを緩くする」というところから、一般的には「警戒心を解く」、「何かを許可する」、「罪や責務を免じる」といった含意で用いられている(62)。この概念は、キリスト教の文脈を除けば、学術的にもそれほど重視されてこなかったと言えるかもしれない(63)。

しかし「〈共同〉のための作法や知恵」という文脈においては、〈許し〉はきわめて重要な意味を持っている。

まず、円滑な〈共同〉の前提となる円滑な〈関係性〉には、〈許し〉がなければならない。前節で見てきたように、人間は〈距離〉を測ることによって、〈間柄〉を活用しつつも、ある側面においては〈間柄〉には還元できない「〈我‐汝〉の構造」を介して〈他者存在〉と対峙する。

ここで相手との適切な〈距離〉を保つためには、一方で、闇雲に相手の内側に侵入しようとしてはならないし、すべてをさらけださないといって相手を責め立ててもならない。しかし他方で、互いが〈間柄〉を超える一切の「介入」を許さないというのであれば、そこに〈信頼〉が芽生える余地など微塵もないだろう。

したがって円滑な〈関係性〉を築いていくためには、そもそも人間には“隠しておくべき事柄”があるということ、そして何かを隠しておくためには、〈間柄〉という“建前”が必要になるということを互いに了解しておかなければならない。そして相手の生き方、あり方を承認し、引き際をわきまえたうえで、互いに〈間柄〉の背後にある「私」の“顔”を見せる用意があることが求められる。

そこには気を許した相手だからこその作法や知恵というものがあるのであって、これこそが、〈距離〉の自在さに関わるものとしての〈許し〉であると言えるだろう。

とはいえ〈共同〉において〈許し〉が最も問われるのは、「共同行為」の参加者が、何かに“失敗”したときである。円滑な〈共同〉を実現するためには、人間は失敗した相手を許すことができなければならない。

むしろそうしたときにこそ、相手に手を差し伸べる度量があることが、個人としても、集団としても試される。その理由は決して難解なものではないだろう。人間の〈生〉においては、日々予測不可能な事態が到来し、いかなる人間も必ず失敗するときが来るからである。

互いを許すことができる集団は、それを通じて「人間一般に対する〈信頼〉」をも育むことができる。逆に互いを許せない集団は、誰もが失敗を恐れるようになり、誰もが負担を積極的に担おうとはしなくなる。そして結局、〈共同〉の持続性は損なわれるのである。

とはいえわれわれは、ここでの〈許し〉を、決して前述した「博愛主義」と混同してはならない。人を〈許す〉ということは、決して他人のすべてを受け入れ、他人に奉仕していくことを意味するわけではない。無制限に〈許し〉がある環境においては、人間は相手を不用意に見くびるようになり、その結果人々の〈信頼〉は破壊されるからである。

したがって〈許し〉が作法や知恵としての効力を保持するためには、人間は相手を許す一方で、双方が「許したこと/許されたこと」に対する責任を負うことが不可欠である。

人間の〈生〉においては、ときに相手の「不誠実」に目を塞ぎ、許す方が楽なときがある。しかしわれわれは、そうしたときにこそ、毅然として振る舞わなければならない。さもなければ〈許し〉は単なる媚びとなり、そこでは健全な〈関係性〉も、また健全な〈共同〉も損なわれることになるだろう。

そして〈許し〉もまた、決して万能なものではない。〈許し〉を健全に保つための「制裁」が行き過ぎると、それは次第に暴力へと移行することになるからである。

(6)〈共同〉破綻と「不介入の倫理」

以上を通じてわれわれは、「牧歌主義的‐弁証法的共同論」の批判から始め、〈共同〉を成立させる諸条件に至るまでの詳しい考察を行ってきた。確かにわれわれは、つい最近まで「牧歌主義的‐弁証法的共同論」が思い描く、「自由な個性」と共同性が止揚された「アソシエーション社会」という理想を追い求めてきたと言えるかもしれない。

しかし本書では、その理想が、一方では〈共同〉を人間本性であると見なして理想化し、他方ではそれを魔術的なレトリックによって図式化することで、〈共同〉には必然的に負担が伴うという事実を軽視してきたことについて述べてきた。

「100人の村の比喩」でも見てきたように、人間存在を「自由か/抑圧か」、「自発か/強制か」、「自立か/埋没か」といった枠組みで捉えている限り、われわれは〈共同〉の本質を掌握することも、またそのための作法や知恵に託されてきた真意を理解することもできないだろう。

なぜなら繰り返すように、〈共同〉の原点にあったのは、人間が生きるためには、ときに自らの意に反し、また完全な納得がえられない状態であっても引き受けなければならない何かがあるということ、そしてそのための作法や知恵とは、元来そうした“逃れられない何ものか”に人間が向き合い、それでも人がより良く生きるためには何が必要なのかを問うことによって導きだしてきたものだからである(表3)。

われわれは一連の考察を踏まえたうえで、再びわれわれが生きる現代社会に目線を戻してみることにしよう。そしてそこから見えてくるのは、この社会においては〈共同〉のための諸条件がいずれも破綻しており、そのための作法や知恵に関する記憶もまた、人々から忘れられつつあるという現実である。

例えばわれわれの社会に、「〈共同〉のための事実」は共有されていると言えるのだろうか。【第七章】でも見てきたように、〈生の自己完結化〉、〈生の脱身体化〉が進行した社会においては、人間は〈ユーザー〉として、つまり〈生〉の実現の大部分を〈社会的装置〉に依存する形で生きている。

そうした〈生〉において、実質的な意味を持つのは〈社会的装置〉を媒介として結ばれた人々――それは「経済活動」の文脈で関わる人々かもしれないし、情報機器を通じて配置される人々かもしれない――に縮減されていき、〈社会的装置〉を媒介としない無数の他者たちとの間には、〈関係性〉自体を成立させることが困難となっていく。

それどころか、究極的には貨幣さえあれば、〈社会的装置〉が与えてくれる財やサービス、情報によって〈生〉を「自己完結」させられるという真逆の事実によって、われわれには〈社会的装置〉から離れ、諸々の負担やリスクを受け入れてまで、他者と〈共同〉していく“理由”が見あたらないのである。

また、〈ユーザー〉となった人々にとって、〈生〉の目的は、「本当の私」を前提とした「自己実現」に収斂される。そうした社会において、〈他者存在〉とは、究極的には自身が「自己実現」を達成していくための“リソース”であるか、「ありのままの私」を抑圧してくる障害物でしかないだろう(64)。

人は確かに他者の存在を求めるが、そこで望まれているのは、あくまで自身にとっての都合の良い関わりであって、本書で見てきたような「意のままにならない他者」の存在ではない(65)。例えば自身が望むときには即座に応答してくれ、批判することなく「ありのままの私」をすべて受け入れてくれる、それでいて相手の都合で不用意に介入してくることもなければ、何かを押しつけてくることもない。

そのような「意のままになる他者」を誰もが夢想する社会にあって、多くの人々には、「意のままにならない他者」と対峙してまで、〈共同〉に“意味”を見いだすことはできないのである。

さらに、「〈ユーザー〉としての生」を前提とした社会に育ったわれわれは、そもそも「意のままにならない他者」との間で、負担を分け合うこと自体に慣れていない。したがって、互いの立場や利害、感情への理解を深めることにも、また多くの人々が納得しうる形とは何かを模索していくことにも慣れていない。

実際われわれは、さまざまな人間関係の現場において、しばしば負担を分け合うための負担にさえ耐えきれず、また人間の「素朴な〈悪〉」に直面して、何もできないままに心を病んでしまう。こうした事態の背景には、われわれが集団として保持してきたはずの「〈共同〉のための技能」が未熟であるということもまた、深く関わっていると言えるのである。

続いて、「〈共同〉のための作法や知恵」についても考えてみよう。まずは〈役割〉の原理についてである。【第七章】においてわれわれは、現代人が行使している「ゼロ属性の倫理」――〈関係性〉にあらゆる社会的な属性を持ち込むことを否定し、ひとりひとりが「かけがえのないこの私」として対面しなければならないないとする倫理――というものについて見てきた。

前述のように、この倫理に従えば、いかなる〈間柄〉であっても、それは悪しき抑圧に過ぎないということになる。ここでは生受の条件や、世間から与えられる標準を含んだ「意のままにならない存在」は、自身が向き合い、自身の生き方、あり方の基点として意味を見いだしうるものではなく、どこまでも不当で、したがってどこまでも克服しなければならないものとなる。

そうした社会においては、〈役割〉も、そして「担い手としての〈生〉」も成立のしようがない。“逃れられない何ものか”に積極的な意味を見いだそうとしてきた人々の思いは、ここでは解放を謳った「正しさ」の論理によってすり替えられ、外的権威への単なる隷属化、あるいは既存の権力関係を正当化する行為としてしか認識されなくなるからである(66)。

次に、〈信頼〉の原理についてはどうだろう。われわれは先に「信頼」というものに含まれる多元的な内実について見てきたが、現代社会の信頼の基盤となっているのは、その意味からすれば、きわめて強力な「非人格的な信頼」であると言える。

このことを確認するためには、例えばわれわれがコンビニエンスストアでパンを購入するとき、定刻通りに出発する電車に乗り込むとき、あるいは路上でタクシーを停めるとき、われわれがいったい何を信頼しているのかについて考えてみれば良いだろう(67)。

そこにあるのは人格的要素を含んだ「人間に対する〈信頼〉」というよりも、財やサービス、情報を適切に供給してくれる〈社会的装置〉の「機能」に対する信頼であり、同時にそれを補完している「財やサービスの提供者」/「財やサービスの消費者」といった、人格的要素を捨象しながら強力に働く〈間柄〉に対する信頼だと言えるからである。

「非人格的な信頼」によって高度な秩序が敷かれた世界においては、人格的要素を含んだ“人間”は、相対的に不安定で予測しがたいもの、その意味においては、むしろ信頼できないものとなる。

そうした社会においては、人々は敢えて「意のままにならない他者」を〈信頼〉しようとは思えない。そこでは〈社会的装置〉を改良し、より洗練された「非人格的な信頼」を求める方が、はるかに合理的に見えるからである。

最後に、〈許し〉の原理はどうだろうか。われわれは【第七章】において、「ゼロ属性の倫理」がもたらすのは、結局〈距離〉の尺度が存在しない「0か1かの〈関係性〉」であるということについて見てきた。

〈間柄〉なき〈関係性〉、あるいはむきだしの「私」を追い求める〈関係性〉においては、人を隔てる“建前”も、またそれによって“隠しておくべきこと”も、「本当の私」を偽る不純なものとしてしか感受されはしないだろう。

それゆえ人々は引き際を知らず、〈関係性〉を築こうとして、いつでも自意識にまみれた虚構の「この私」同士による、存在を賭けた潰し合いを繰り広げてしまう。そのうえ現代人は、何かに失敗した相手のことを許すことができない。たとえそれが意図せぬ事故であったとしても、現代人は自身に危害や損失を加えた相手のことを許すことができない。

「自己完結」した〈ユーザー〉にとって、〈関係性〉は常に一時的なもの、継続する必然性を欠いたものとして感受される。そうした状況下においては、人は相手を許すということと、自身が許されるということの結びつきを直接的には感受することができないからである。

以上の分析を通じて、われわれは改めて、この社会においては、人々が〈共同〉していくための人間的基盤が――人々が置かれた環境という意味においても、人々が保持している能力という意味においても――失われていることに気づかされるだろう。

われわれが生きているのは、その意味において、未だかつてないほどに〈共同〉することが困難となった時代に他ならないのである。

だが、ここで注意してほしい。このことは見方を変えれば、われわれが未だかつてないほどに〈共同〉から解放された時代を生きているとも言えるからである。

実際、「〈ユーザー〉としての生」が確立したことによって、われわれの社会的現実においては、〈共同〉しなければならない局面というものが劇的に縮小した(68)。人間的基盤は失われたとはいえ、それは確かに古の時代から人々が切望してきた、あの「忍従と悲しみ」からの解放という“夢”が、現実世界に具現化していくことでもあったのである。

換言すれば、われわれは〈社会的装置〉を創造することによって、あの「100人の村の比喩」において不可能とされてきた“ユートピア”でさえ、ある面では実現してきたと言えるのである。

しかしそれならば、〈共同〉から解放された社会において、われわれが抱えるこの奇妙な“生きづらさ”とは何なのだろうか。実際われわれは、塗りつぶされた〈間柄〉を堅持していくことにも、〈距離〉を測れないまま他人と対面していくことにも疲弊しきっているように見える。

そして皮肉なことに、〈共同〉の機会が激減したことによって、かえってわれわれは、時折降りかかってくる逃れられない〈共同〉を思い、そこに並々ならぬ心理的負担を抱いて生きているのである。

もっともこのことを考える前に、われわれはいったん、「ゼロ属性の倫理」と並び、われわれが日々行使している「不介入の倫理」というものについて考えてみることにしたい。

「不介入の倫理」とは、端的には、互いに他者に対する介入を拒む代わりに、自身の人生にかかる責任はすべて自らが負うべきだとする倫理のことである。

われわれにより馴染みのある表現を用いれば、「私は誰にも迷惑をかけていないのだから、あなたも私に一切の迷惑をかけるべきではない」――反転すると「私は誰からも迷惑をかけられていないのだから、私もあなたに一切の迷惑をかけるわけにはいかない」となる――とする倫理であると言えるだろう。

「不介入の倫理」は、一般的に〈社会的装置〉の文脈を欠いた局面、とりわけ〈ユーザー〉となった人間同士が直接接触する場面において行使される。ただし〈社会的装置〉の文脈においても、例えば「経済活動」に伴う〈間柄〉を徹底し、そこに人格的な「〈我‐汝〉の構造」を極力介入させまいとする姿勢があるのだとすれは、それもある種の「不介入の倫理」であると考えることもできる。

また、この「不介入の倫理」自体が、実は一種の〈間柄〉であるという考え方も成り立つかもしれない。だがそうすると、それは本来〈関係性〉のあり方を規定し、〈関係性〉の構築を仲立ちしてくれるはずの〈間柄〉でありながら、〈関係性〉自体を極力成立させまいと機能する、きわめて異質な〈間柄〉の形であるということになる(69)。

かつて前述のゴッフマンは、都市社会で一期一会に遭遇する人々が示す“よそよそしい態度”を指して、それを「市民的(儀礼的)無関心」(civil

inattention)と呼んだ(70)。しかしここでは、主観的に“迷惑だ”と感じられる行為、他者の〈生〉に介入すると思われる行為が徹底して拒絶されると同時に、すべての行為の帰結が「自己責任」という形で厳しく追求されている。

しかもそれが、互いに重苦しい〈共同〉の機会がもたらされぬよう、相手を気遣い、配慮した結果として出現しているのである。したがって、われわれが目撃しているのは、ゴッフマンが想定する「無関心」をもはるかに超えた新たな事態であると言えるだろう。

「不介入の倫理」は、「〈ユーザー〉としての生」が確立し、人々が〈共同〉の負担を互いに回避することが可能となった、まさに現代という時代に相応しい倫理であると言える。

すでにわれわれは、こうした倫理が出現してくる背景について一定の形で言及を行ってきただろう。まず、強力な「非人格的な信頼」が機能する社会においては、前述のように、“人間”は相対的に信頼できないものとなる。そのため人々は、リスクを恐れるあまり、新たな〈関係性〉を構築することにも、また〈関係性〉のなかで「〈我‐汝〉の構造」を通じて向き合うことにも、ますます消極的になっていくだろう(71)。

そしてそうした事態に、あの「0か1かの〈関係性〉」が拍車をかけている。とりわけ「底なしの配慮」と、「存在を賭けた潰し合い」に疲弊しきった人々は、次第に「意味のある〈関係性〉」を築いていくこと自体を断念するようになり、ついには〈社会的装置〉の文脈を持たない一切の〈関係性〉を放棄して生きるようになるだろう。

もちろんそれは、人々が自ら望んだ〈生〉の形ではないのかもしれない。だが、病み疲れた人々にとっては、〈他者存在〉という名の恐るべき怪物から距離を取り、自らの安全と安心を確保するという意味においては、それは必ずしも非合理的な選択とは言えないのである。

こうしてわれわれは、〈共同〉の負担のみならず、「不介入」を通じて、ついには〈関係性〉の負担からも“解放”される。すなわち、真に「自由」になるのである。

もちろん現代人のなかには、こうした「不介入」を通じて、十分われわれは「〈ユーザー〉としての生」を謳歌できていると考える人々もいるだろう。だが、はたして本当にそうだと言えるのだろうか。

本書が指摘したいのは、われわれは「不介入の倫理」によって生きていくことにさえも、すでに限界を迎えているのではないかということである。例えばこの社会においては、自身が「〈ユーザー〉としての生」に適応できていると考える人間ほど、しばしば露骨に、そうした〈生〉に適応できない人間を軽蔑する。

こうした人々は、「自己責任」を引き合いに、そうした人間をしばしば躊躇なく見捨てても構わないと口にするだろう。そして自身が“迷惑だ”と見なした「不介入」の違反者たちに対して、しばしば憎悪にも似た冷淡さを見せるのである。

だが、そうした人々さえも、結局は満たされることはない。そうした人々は、この先何かに躓き、自身がいつ「見捨てられる側」の人間に転落しやしないかと、いつも怯えて生きていかなければならないからである。そして焦燥に駆られたまま、無理にでも〈生〉を謳歌している自分を演じ続けていかなければならないからである。

しかし、真の問題は別のところにある。というのも根源的には、「不介入」という“戦略”自体が、すでに破綻しているからである。

われわれはここで、思いださなければならない。たとえどれほど〈共同〉から、そして「意のままにならない他者」から“解放”されているように見えたとしても、われわれの〈生〉から、そうした契機そのものが消滅することはないのだということ、つまり解放は依然として「不完全」なものに過ぎず、われわれには、いつかは必ず〈共同〉や〈関係性〉の負担を引き受けなければならないときがくるからである。

現代社会は、そうした意味において、すでに「不介入」がもたらすほころびで満ち溢れている。例えば先にわれわれは、負担を分け合うための負担にさえ耐えきれない、現代人の姿について言及してきた。

実際現代人は、しばしば自身の手に負えない事態に直面したとき、その負担を他人と分担することができず、すべてを独りで背負おうとして、結局は破綻してしまう(72)。それはなぜなのだろうか。

現代人は、他者という存在を信頼することができない。他人の「介入」を許さない社会で生きてきた人々は思うだろう。なぜ自身が窮地だからといって、誰かが自身からの「介入」を許すのだろうか、と(73)。

そうした人々にとっては、しばしば独りですべてを背負う苦しみよりも、負担を分け合うための〈共同〉の苦しみの方がはるかに勝っていると感じられてしまうのである。たとえ何かを独りで背負ったところで、それは結局誰のためにもなりはしない。場合によっては、そのことによって関係者全員が不幸になることさえありえるだろう(74)。そのことが分かっていながら、われわれはなおも、「不介入」をやめることができないのである。

こうしてわれわれは、「0か1かの〈関係性〉」に挫折し、「不介入の倫理」によって逃げ切ろうとしながら、結局は「不介入の倫理」においても挫折することになる。

分かるだろうか。要するにこれが、〈役割〉も、〈信頼〉も、そして〈許し〉も存在しない社会の末路というものに他ならない。そしてここにあるのは、〈共同〉から解放された時代を生きるがゆえに、かえって迫り来る〈共同〉の重圧に耐えられない、そうした皮肉に満ちたわれわれの姿でもあるだろう。

人間存在の原理である〈間柄〉、〈役割〉、〈信頼〉、〈許し〉は、いずれも確かに――鋭利な刃物と同様に――使い方を誤れば深刻な不合理が導かれる。実際われわれは、〈間柄〉が、ときに〈関係性〉をあまりに画一化させること、〈役割〉が、ときに不合理な〈間柄〉を蔓延させること、〈信頼〉が、ときに野蛮な「結束」を生みだすこと、そして〈許し〉が、ときに過剰な暴力をももたらすことについて見てきたはずである。

とりわけそれが、人間の〈悪〉と結びつくとき、歴史上、数多くの破壊や殺戮が繰り返されてきた。それは、事実である。だが、それらを一面的に否定してきたわれわれの社会においては、盲目的な「啓蒙」や非現実的な「博愛主義」、あまりに高尚な「自発性」ばかりが言説に踊り、その響きは人心を掠めてどこまでも虚しく宙を舞う。

それはわれわれが、人間に内在する「素朴な〈悪〉」というもの、あるいは〈生〉自体の残酷さ、そして諸々の“逃れられないもの”の存在を顧みず、それと対峙していく術を見失っているからなのである。

われわれは、この〈社会的装置〉が織りなす秩序のもと、これからも〈間柄〉や〈役割〉が、そして〈信頼〉や〈許し〉が存在しない世界を生きていくのだろうか。そのうえこの、一見すべてが実現できるかのような虚飾に満ちた世界のなかで、なおも「意のままになる他者」に思いを馳せながら、そこにささやかな慰みを見いだして生きるのだろうか。

われわれは、ここで改めて問うべきだろう。そこにはたして、人間存在の“救い”というものはあるのだろうか、と。

(7)第三中間考察――諸概念の整理

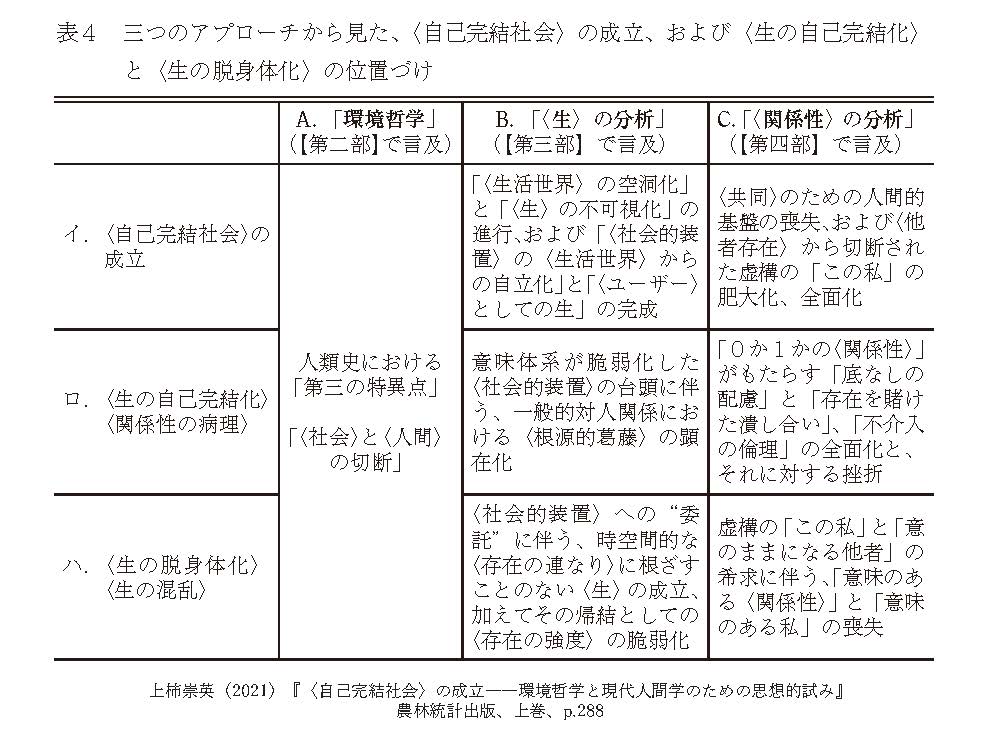

さて、以上を通じてわれわれは、人間存在の本質を捉えるためのアプローチとして「〈関係性〉の分析」を新たに導入するとともに、人間存在の〈共同〉の本質を問い、その成立条件を明らかにすることによって、われわれが置かれた社会的現実に対する新たな分析を試みてきた。

ここでは最後に、これまでの分析が、〈生の自己完結化〉および〈生の脱身体化〉をめぐる【第三部】までの分析に対して、いかなる点で新たな知見をもたらしたのかについて確認しておくことにしよう。

まず〈生の自己完結化〉とは、人間が〈社会的装置〉に深く依存した〈ユーザー〉となることによって、生きることに、実質的に生身の他者を必要としなくなっていく事態のことを指し、〈生の脱身体化〉とは、現代科学技術がもたらす直接的、間接的な人体改造によって、人間的な生の文脈において、有限な身体の存在が意味を失っていく事態のことを指す概念であった。

そして本書では、こうした事態がもたらす矛盾が、すでにわれわれの社会的現実において〈関係性の病理〉――人間が他者との間に新たな関係性を構築したり、既存の関係性を維持したりすることに対して著しい困難を抱える――や〈生の混乱〉――若さと老い、男性と女性、子孫を生み育てるといった、これまで人間の生を形作っていた諸前提が意味を失い、あらゆることが実現可能であると人々が錯覚する――といった形で表出していると考えてきたのであった。

加えてわれわれは【第三部】までの議論において、「環境哲学」および「〈生〉の分析」という二つのアプローチを用いて、一連の事態を次のように位置づけてきた。

すなわち〈生の自己完結化〉および〈生の脱身体化〉は、人類史の射程においては、「〈自然〉と〈人間〉の間接化」、「〈社会〉と〈自然〉の切断」に続く、「〈社会〉と〈人間〉の切断」という「第三の特異点」を意味するということ、そして「人間的〈生〉」の射程においては、それらが、「〈生〉の舞台装置」から「社会的構造物」と「社会的制度」のみが突出する「〈社会的装置〉の〈生活世界〉からの自立化」、および人々が〈社会的装置〉への依存を全面化する「〈ユーザー〉としての生」の完成を経ることによって出現してきた、というようにである。

われわれはここに、「〈関係性〉の分析」という第三のアプローチを加えることによって、一連の事態を新たな角度から説明することができるようになったはずである。まずは、〈生の自己完結化〉と〈関係性の病理〉に関することについて見てみよう。

最初に着目したいのは、われわれがこれまで〈根源的葛藤〉と呼んできたもの、そしてそれが【第二中間考察】において論じたように、「むきだ出し」になるということの意味についてである。

【第五章】で見てきたように、人間には、生物学的な次元において、遺伝的単位としての個体の利害関心と、〈生存〉を実現する基盤となる集団全体の利害関心とが必ずしも一致しないことに由来する、〈根源的葛藤〉というものが存在する。

そしてこの〈根源的葛藤〉を緩和し、より高度な「集団的〈生存〉」を実現するためにこそ、われわれの祖先は、世代を越えて受け継がれていく「〈生〉の舞台装置」としての〈社会〉を創造してきたのであった。

ところが「第三の特異点」において〈社会的装置〉が自立化すると、「〈生〉の舞台装置」の成分であった「意味体系=世界像」が矮小化し、とりわけ〈社会的装置〉を媒介としない〈ユーザー〉同士の関係性においては、〈根源的葛藤〉が緩和されずに「むき出し」となる。

したがって現代社会においては、人々が「むき出しの個人」として対面せざるをえないということ、われわれはそれが〈関係性の病理〉の背景にはあると考えてきたのであった(75)。

ここで指摘したいのは、われわれがこれまで「人間的〈関係性〉」の文脈において「内的緊張」と呼んできたものが、実はこの〈根源的葛藤〉というものを〈関係性〉の次元において捉え直したものだということである。

生物個体として存在する以上、人間には必ず個体的な利害関心が存在する。しかし〈関係性〉を通じて「私」となる〈自己存在〉にとって、現実の利害関心は、常に諸々の〈関係性〉の刻印を帯びる形で出現してくる。そしてこうした利害関心が複雑に作用するからこそ、「〈我‐汝〉の構造」には「内的緊張」が形作られるのである。

すでに見てきたように、持続的な〈関係性〉を構築していくためには、こうした「内的緊張」の負担を緩和させていくための〈間柄〉や〈距離〉の仕組みがなければならない。ところが現代社会においては、逆に「ゼロ属性の倫理」によって〈間柄〉なき〈関係性〉が理想とされ、〈関係性〉はますます、測るべき〈距離〉が欠落した「0か1かの〈関係性〉」として出現するようになる。

このように考えれば、「むきだしの個人」とは、「内的緊張」を緩和させる〈間柄〉が欠落した人間、まさに〈間柄〉なき〈自己存在〉のことだということが分かるだろう。

また、ここからわれわれは、〈間柄〉という仕組みそのものが、「〈生〉の舞台装置」を構成する「意味体系=世界像」と密接に関わるものであるということが理解できる。

われわれが使用している無数の〈間柄〉と〈間柄規定〉の大系は、幾世代もの人々の経験を経て歴史的に受け継がれてきたものであり、それはある面では、「意味体系=世界像」を〈関係性〉の次元において捉え直したものであるとも言えるだろう(76)。

われわれはこれまで繰り返し、「機能」に特化した〈社会的装置〉の台頭が、「意味体系=世界像」の矮小化をもたらしたと述べてきた。実際現代社会においては、「財やサービスの提供者」/「財やサービスの消費者」を筆頭とした一部の強力な〈間柄〉を除けば――「ゼロ属性の倫理」とも相まって――多くの〈間柄〉の枠組みは弱体化していると言えるだろう。

それは失われたわけでは決してないが、われわれが多様な〈間柄〉を自在に使い分けていけるだけの重厚さという意味においては、確かに脆弱化していると言えるのである。

さらに着目しておきたいのは、これまで繰り返し論じてきた、関係性における“必然性”の問題、増田敬祐の言う「共同の動機」に関わる問題についてである(77)。

【第二中間考察】で見てきたように、〈生の自己完結化〉が進行した社会においては、人間は「〈生〉の三契機」の実現を〈社会的装置〉に依託して生きるようになる。そのため人々は、他者との間に関係性を築いていく特別な動機や必然性を感受することができず、そのことが関係性に心理的な圧力となって現れるのであった。

〈共同〉の本質、〈共同〉の条件について詳しく分析してきたわれわれは、その内実を次のように換言することができるだろう。つまり〈共同〉は、根源的に負担を伴うものであるために、決して無条件に成立することはない。

したがって「共同の動機」というものがあるのだとすれば、それは「〈共同〉のための事実の共有」、「〈共同〉のための意味の共有」、そして「〈共同〉のための技能の共有」という条件が満たされることによってはじめて出現してくることになるはずである。

逆に、現代社会に「共同の動機」が働かないのだとすれば、それは〈生の自己完結化〉によって、いずれの条件も破綻し、加えてそれを円滑に実現していくための〈役割〉、〈信頼〉、〈許し〉を含む作法や知恵もまた失われたからだと言えるのである。

いまやわれわれは〈関係性の病理〉について、次のように説明することができるだろう。すなわちそれは、直接的には〈共同〉のための人間的基盤が失われた状態での「0か1かの〈関係性〉」の蔓延と、その反作用としての「不介入の倫理」の全面化がもたらした帰結である、というようにである。

もちろん、ここにはいくつかの補足が必要である。例えば多くの人々は、この社会的現実を前にして、一方では人間関係の“希薄化”を感じつつも、他方では依然としてある種の“同調圧力”を強く感じて生きているからである。

仮にここでの同調圧力が、世間の生みだす標準や、特定の組織や社会集団の安定した〈間柄〉に由来するものであり、同時にそこでの〈関係性〉に、重層的な〈間柄〉が入り込む余地があり、さらには〈距離〉を測りながら、互いに「〈我‐汝〉の構造」を介して関わる余地もあると言うのであれば、そこでの〈関係性〉はむしろ“健全”であると言えるかもしれない。

われわれが警戒すべき同調圧力があるとするなら、それは①「経済活動の倫理」を筆頭とした、画一的で「〈我‐汝〉の構造」を介する余地がほとんどない「〈間柄〉によって塗りつぶされた〈関係性〉」がもたらすもの、②共有できる安定した〈間柄〉が欠如しているために、目の前の他者に対して行われる「底なしの配慮」がもたらすもの、③電子空間上に情報機器を介して配置されることによって、〈関係性〉に感情的な歯止めが利かなくなる事態がもたらすもの、あるいは④「不介入の倫理」に基づいて、“迷惑”をかける違反者がいないかを互いに監視し続ける冷徹な視線がもたらすもの、のなかのいずれかであるだろう(78)。

また確かに、現代に比べれば、かつての日本社会には多様な人間を包み込む寛容さが存在していたという意見もあるかもしれない。しかしそれは、後に見るように、決して遠くない過去の時代に、消極的な形ではあっても、われわれが未だ「人間(一般)に対する信頼」を共有する余地があったということ、そして相互扶助を自明とした地域住民や隣人としての〈間柄〉が、そこでは適度な形で行使されていたからでもある。

本書で見てきたように、一切の暴力性、権力性が存在しない〈関係性〉などありえない。もしもわれわれが無意識のうちに、一切の抑圧が存在しないことが「正常」であると考え、それゆえにあらゆる外力を「不当な」同調圧力だと見なしているのだとすれば、われわれはむしろ、それこそが最も重大な「病理」であると見なさなければならないだろう。

それでは、〈生の脱身体化〉や〈生の混乱〉に関することについてはどうだろう。ここで着目したいのは、これまでわれわれが〈存在の連なり〉、あるいは〈存在の強度〉という形で指摘してきた問題についてである。

【第二中間考察】で見てきたように、「〈ユーザー〉としての生」においては、「人間的〈生〉」の根源にある「〈生〉の三契機」が「不可視化」され、「自己実現」こそが〈生〉の本質だと認識される。

そうした〈生〉においては、世代を超えて受け継がれる〈社会〉を仲立ちとして、過去から未来へと続いていく「人間的〈生〉」の〈連なり〉も、そうした〈社会〉の「担い手」として同時代を生きる人々が織りなす〈生〉の〈連なり〉も、何ひとつとして本質的な意味を持つことはない。

そしてわれわれは、そのことこそが、現代人の〈生〉に対する現実感覚を失わせ、〈存在の強度〉――自身の存在に確信を持ち、それを肯定できる潜在力としての――を脆弱なものにしてきたのではなかったかと考えたのであった。

“自己”とは何か、“他者”とは何か、という問いを掘り下げてきたわれわれは、このことを次のように捉え直すことができるだろう。

まず、〈自己存在〉というものが、いま〈この私〉として存在できるのは、そこに無数の〈他者存在〉との「意味のある〈関係性〉」が成立しているからである。

そしてわれわれは、それを無数の「〈我‐汝〉の構造」が織りなす「〈関係性〉の場」と呼んできたのであった。実はこの「〈関係性〉の場」という概念こそ、先の時空間的な〈存在の連なり〉のことを、〈関係性〉の次元において読み替えたものだと言えるだろう。

つまりわれわれの〈生〉が、〈存在の連なり〉のなかに“根づく”ということは、あの時空間的な広がりを持った〈他者存在〉のなかで、まさに「私」が「私」になるということを意味しているのである。

このことはわれわれに、なぜ〈存在の連なり〉から切り離された〈生〉が、〈存在の強度〉を著しく脆弱なものにするのかということを教えてくれる。それは先に見たように、「意味のある〈関係性〉」がなければ「意味のある私」もまた存在しないからであり、「意味のある〈関係性〉」を築いていくためには、「意のままにならない他者」との対峙が不可欠となるからである。

繰り返すように、〈ユーザー〉となった人々が求めているのは「意のままになる他者」であり、彼らが信奉するのは、そうした他者を前提とした虚構の「この私」に過ぎない。「私」に連なるものを忘却した人々は、やがては〈他者存在〉の本質が、「意のままにならない存在」であったことさえ忘れるだろう。

そこに残されるのは、内なる願望の実現をどこまでも貪り続ける肥大化した自意識の怪物である。そしてそれは、誰よりも誇り高い鎧を纏いながらも、「意のままにならない現実」の前にはあっけなく崩れ落ち、立ち直ることさえままならないような、あまりに繊細で傷つきやすい怪物なのである。

そのような〈生〉が「正常」となる世界において、われわれが信頼しなくなったのは、単にひとりひとりの人格的な人間だけではないだろう。

われわれはすでに、「人間という存在」それ自体のことを信頼していない。われわれは、原始以来、〈関係性〉や〈共同〉に伴う負担を引き受け、さまざまな〈悪〉や「不合理」と対峙しつつも懸命に生きようとしてきた人々のことを信頼していない。そしてそうした人間が創り上げてきた、“人間的世界”それ自体の意味についても信頼していないのである。

われわれは先に、人間存在の〈信頼〉の原理について詳しく見てきたはずである。それはあらゆる存在の不完全性、そして〈信頼〉自身の不完全性を知りながら、そこに内在する可能性を肯定することによって、おのれ自身が何かを引き受けていく態度のことであった。

ならばなおさら、われわれは問うべきだろう。不完全なこの世界を〈信頼〉できない人間が、なぜ不完全なおのれという存在を〈信頼〉できるのだろうか、と。

一連の考察からも理解できるように、われわれは〈生の混乱〉の核心部分を、科学技術を用いた直接的、間接的な「人体改造」の拡大という社会的現実それ自体に求めてはならない。その根底にあるのは、そうした社会的現実によって引き起こされるわれわれ自身の人間理解、あるいは人間観の変容にこそあるからである。

われわれはこれまで、それを「無限の〈生〉」と呼んできた。すなわちわれわれの〈生〉においては、潜在的に何もかもが実現されるはずであるし、何もかもが実現されなければならない、それゆえそれを阻むいかなるものであっても取り除かなければならないとする、あの人間観である。

そしてわれわれが繰り返し見てきたように、それは「人間的〈生〉」の現実において必ず“敗北”する。そのときにこそ、まさに〈生の混乱〉がもたらす「病理」が頂点にまで達するのである。

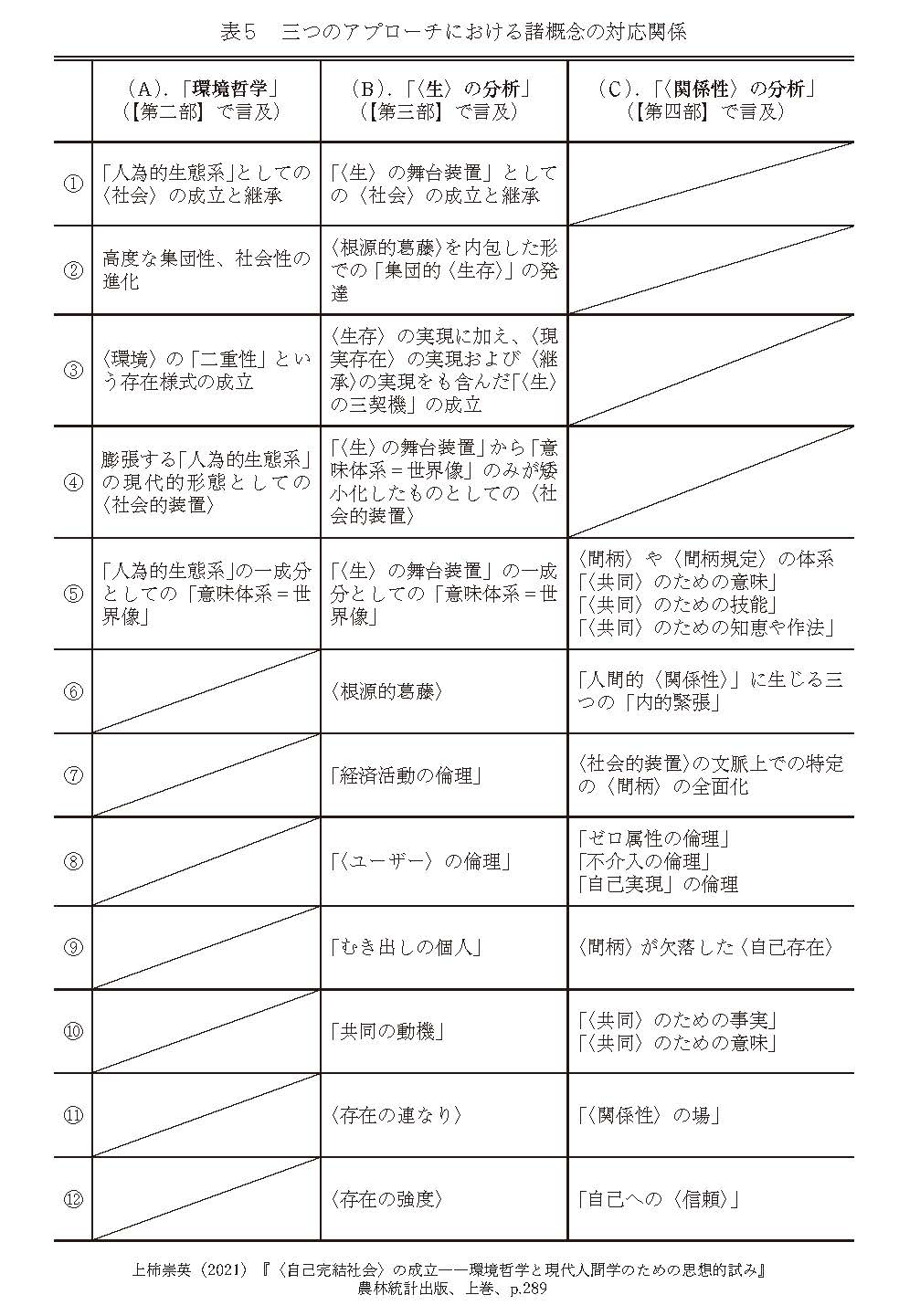

さて、われわれは以上を通じて、【上巻】で予定していたすべての分析を終えることができた(「表4」では、これまで見てきた三つのアプローチにおける〈自己完結社会〉の成立、および〈生の自己完結化〉と〈生の脱身体化〉の位置づけについて、「表5」では、それぞれのアプローチから見た諸概念の対応関係についてまとめた)。

【下巻】では、以上の議論をすべて踏まえたうえで、さらなる総合的な考察を行っていくことにしたい。そこでは「無限の〈生〉」の概念は、〈無限の生〉の「世界観=人間観」という形で改めて整備される。そしてわれわれは、「意のままにならない生」を生きる〈有限の生〉の「世界観=人間観」というものについて、新たに掘りさげていくことになるだろう。

〈自己完結社会〉の成立という未曾有の人間的現実を前に、はたしてわれわれに何ができるのだろうか。その手がかりは、夢想された無限の理想のなかにではなく、より良く生きようとして有限の世界と向き合い続ける、われわれの生き方、あり方のなかにこそある。そのことを明らかにすることが、【下巻】で残された本書の最後の課題となるのである。

【第五部】のための序 へ進む

【上巻】目次 へ戻る

(47)『広辞苑』(2018)項目「役割」を参照。

(48)社会学以外の知見として、例えばK・レーヴィット(K. Löwith)の役割概念は、人間とは「〈きみ〉にとっての〈私〉」であり、「共に在ること」(Miteinandersein)に由来する一定の「役割」(Rolle)をおびて現存する、といったように、本書と通じる部分があるかもしれない(レーヴィット 2008)。また廣松渉(2010)は、役割の成立をある種の「物象化」として論じたことでも知られている。

(49)とはいえ、このことは〈間柄〉によって〈共同〉が直ちに成立するということを意味しない。本書においては、〈共同〉の成立条件は、あくまで先の「事実」と「意味」と「技能」の共有に帰せられる。

(50)このことを先の「掃除当番の比喩」から説明すれば、ある世代によって作られた「掃除」を分担する規則が、世代交代を経た後も依然として拘束力を保持しているとき、そこには〈間柄〉による負担の分配の「形式化」が生じていると考えられる。以下、具体的に考えてみよう。例えば「村」では試行錯誤の末、「村人である以上、週一回は必ず掃除に参加する」という規則が制定され、その後数世代が過ぎたと仮定する。この規則は受け継がれ、後に生まれた人間にとっては、「村人」である以上当然期待される行為として自明視されよう。これはいわば「村人」という〈間柄〉に含まれる〈間柄規定〉に相当する。逆に〈間柄〉が介在しない〈共同〉の場合、「共同行為」の度に負担の分配方法を模索しなければならなくなると考えればよい。

(51)しばしば〈共同〉には“楽しみ”が必要であると言われるが、厳密に言えば、このとき〈共同〉は“楽しみ”によって成立しているわけではない。〈共同〉が忍耐を要するものだからこそ、その負担を和らげるための“知恵”として、人はそこに“楽しみ”を見いだすのである。

(52)このことは、もしかすると前述した「積極的自由」と似た境地が、〈役割〉の実践のなかで出現していると解釈できるかもしれない。

(53)『広辞苑』(2018)項目「信頼」を参照。

(54)ルーマン(1990)。ルーマンはここから、「慣れ親しみ(Vertrautheit)による信頼」、「人格的信頼」(Persönliches Vertrauen)、「システム信頼」(Systemvertrauen)という区分を設けて議論を展開している。「慣れ親みによる信頼」とは、対象に経験的に慣れ親しむことで自明性を獲得していく「信頼」の形であるが、他方でそれは、潜在している複雑性が意識化されていないに過ぎないという側面がある。次に「人格的信頼」は、特定の人格的な人間を信頼することを通じて、不確定要素としての他者の行為を予測可能な状態にし、それによって複雑性を縮減させる「信頼」の形である。最後に「システム信頼」は、特定の人格ではなく、貨幣、真理、権力といった「コミュニケーション・メディア」(Medien der Kommunikation)を媒介とした「信頼」の形であり、そこでは他者もまた「メディア」の機能性を信頼するはずだという信念の共有によって、複雑性が縮減されている。なおルーマンの理解では、比較的単純な社会においては、「慣れ親みによる信頼」と「人格的信頼」のみで社会は十分成立しえたが、近代社会のように「社会システム」が複雑になると、「信頼」の形は、次第に非人格的な「システム信頼」の比重を高めていくことになる。

(55)ルーマンの「信頼」概念は、独自の「社会システム理論」の枠組みを前提としているために、本書ではそのまま利用することはできない。ただしそこには、「人格的信頼」と「システム信頼」の区別のように、本書の枠組みと重なり合う部分もある。また本書では踏み込まないが、A・リンギス(A. Lingis)は、ジャングルで出会った現地の青年に全財産を任せられる瞬間といった、「〈我‐汝〉の構造」を通じて出現する、ある種の究極的な信頼の形について論じている(リンギス 2006)。さらに山岸俊男(1998:37-40)は、「安心」概念を、社会的不確実性そのものが存在しない状況、「信頼」概念を、社会的不確実性が存在する前提のなかでの相手の人格や、相手が自分に対して持つ感情についての評価と定義し、両者の違いを論じている。とはいえ、この説明はやや分かりにくい。山岸の言う「安心」と「信頼」の違いは、むしろ本論で言うところの「非人格的な信頼」と「人格的な信頼」の違いに相当すると言えるだろう。なお山岸は、日米を比較したうえで、日本社会は「安心」を志向し、米国社会は「信頼」を志向するとう興味深い論点を提示しているのだが、この点についてはこれ以上踏み込まない。

(56)ここでの〈悪〉は、われわれが一般的に想起するような、特定の価値判断に基づく“悪”とはまったく異質の概念である。それは人間社会に多大なわざわいをもたらすものでありながら、同時に人間の本性に深く内在するもの、そしてそれゆえ決してその根を絶つことができないもののことを指している。

(57)こうした〈信頼〉の形と関連して、〈間柄〉がもたらす〈信頼〉というものは想定することができるだろうか。この場合は、後述するように、「人間に対する〈信頼〉」というよりも、むしろ「非人格的な信頼」、前述した「共有された意味に対する信頼」の一種であると考えた方が良いかもしれない。

(58)リンギス(2006)も参照。

(59)J・メイナード=スミス(J. Maynard-Smith)は、こうした事態と類似する問題を、ゲーム理論を用いて分析している(メイナード=スミス 1985)。例えば「タカ・ハトゲーム」では、資源を独り占めにしようとする“タカ”と、資源を公平に分け合おうとする“ハト”のみが存在する世界を仮定し、この二つの行動類型が世代交代を繰り返すうちにどのような変遷をたどるのかについて分析される。メイナード=スミスによれば、結果は前提となる条件によって大きく変わってくる。まずタカはハトと出会えば必ず資源を奪うことができるが、タカが増えてくると、今度はタカ同士が衝突する機会が増すことになる。このときタカ同士が衝突した場合の損失が低い場合、ハトは絶滅してタカのみが存在する世界となる。しかしその損失が高い場合、タカとハトが一定の割合で共存する世界が誕生するのである。

(60)この規定は一見あまりに自明のものであるようにも見えるが、人間的現実においてはしばしば軽視され、蔑ろにされている。もしもわれわれが「不誠実」の増長しない社会を望むのであれば、例えば「誠実」に振る舞う人間に対して、それを“弱さ”と解釈したり、そうした行為を当然のものとして驕ったりすることなく、そうした人間が自ずと皆からの感謝と尊敬を集め、大切に扱われるような環境を整備していく必要がある。逆に「不誠実」な人間に対しては、皆からの信用が失われるなど、やはりある種のペナルティが求められる。ただし後に見るように、人間の世界には、同時に〈許し〉がなければならない。

(61)こうした事例の代表的なものは、スケープゴートに対する暴力や迫害である。

(62)『日本語源広辞典』(2012)。『広辞苑』(2018)には、“許す”という語に含まれる意味として、①引き締めた力をゆるめる、②気持ちの張りをゆるめる、③差し支えないと認める、④ある物事を価するものと認める、⑤願いを聞き入れ承諾する、⑥罪や咎を免じる、⑦負担や義務を免除する、⑧捕らえたものをのがす、⑨ある物事が可能な状態にある、があげられている。

(63)キリスト教における「赦し」は、イエス・キリストが誕生し、十字架のもとで死に、そして復活したことを受けて、原罪を背負った人類に対する神の「赦し」を基本としながら、ともに生きる人間同士が互いに「赦し」あって生きることを理想とする。日本聖書協会/共同訳聖書実行委員会(2006)、小田垣(1995)、【第十章:注15】も参照のこと。

(64)吉田健彦は、現代社会で生じた世界観の変容を「デジタル化」と表現しつつ、次のように述べる。「デジタル化された他者は無限に利用し得るリソースであり手段でしかなく、畏怖を濾過された透明なデータでしかない。我々は飽くことなくどこまでも他者を喰らい続ける」(吉田 2017:338)。われわれはしばしば「その人のためだ」と言っておきながら、実際には他者を、自身の「自己実現」にとって都合の良い〈関係性〉に押し込めているに過ぎない場合がある。この場合も、潜在的に他者を“リソース”と見なしていることになるだろう。なお、吉田の「デジタル化」概念については、【第六章:注26】および【第十章:注23】も参照のこと。

(65)われわれはすでに、ある意味では潜在的に〈関係性〉の「選択主義」を肯定していると言えるのかもしれない。それは自らが望む〈関係性〉や〈共同〉のみを選別可能で、望まない〈関係性〉や〈共同〉は排除可能であるとする世界観のことを指している。しかし「選択主義」のもとでは、〈共同〉は必ず破綻する。例えばここにイ、ロ、ハ、ニという四人からなる集団がいたとする。このとき四人全員が、会合を開くことに有益性を感じているものの、「特定の人間となら会合を開いても良いが、特定の人間と会うことになるなら参加したくない」と考えているとしよう。このときイは、ロとハには会っても良いが、二には会いたくないとする。ロはハと二には会っても良いが、イには会いたくないとする。同様にして、ハは、二とイには会っても良いが、ロには会いたくない、そして二は、イとロにはあっても良いが、ハには会いたくないとしよう。この場合、会合が成立することは決してない。そして全員が会合を開く有益性を失うことになる。逆に会合を開くためには、全員がそれぞれ「会いたくない人間と会うこと」を受け入れる必要があることが分かるだろう。

(66)「ゼロ属性の倫理」、あるいはその背景にある〈自立した個人〉のイデオロギーにとって、「意のままにならないもの」を受け入れることは、人間学的な“敗北”を意味する。そこで理想とされるのは、一切の抑圧が存在しない社会であるため、究極的にはいかなる権威も、またいかなる権力関係も存在してはならないことになる。したがって、「〈間柄〉を引き受けるものとしての〈役割〉」は、ここでは「不正義」を正当化する試みとしてのみ理解される。しかし繰り返すように、抑圧の存在しない社会など、人間学的には想定できないのである。

(67)例えばわれわれは、コンビニエンスストアのパンが製造される過程にも人間が介在していること、あるいは定刻通りに停車する電車を運転しているのも結局は人間であることを改めて想起して、しばしばかえって困惑する。このことは、われわれが日々無意識のうちに、「人格的な信頼」よりもはるかに「非人格的な信頼」に依拠して過ごしていることを暗示しているのである。

(68)例えば現代人は、口を開けば「この私を規定しようとする抑圧に押しつぶされる」と主張するが、同じ口で、日常的に「価値観は人それぞれ自由なのだから、迷惑をかけていない以上、互いの価値観を押しつけないのが当然である」と主張する。しかしこうした主張が成り立つこと自体が、実はわれわれが〈共同〉から解放された〈ユーザー〉として生きていることのひとつの証左なのである。

(69)仮に「不介入の倫理」をひとつの〈間柄〉として捉えるのであれば、われわれが目撃していることは、〈社会的装置〉の文脈に拠らないすべての〈間柄〉が、「不介入」という〈間柄規定〉によって成立するひとつの〈間柄〉へと収斂していく事態である、ということになる。〈生の自己完結化〉と〈生の脱身体化〉が進めば進むほど、われわれは〈社会的装置〉に依存する〈ユーザー〉という意味しか持ちえない、極度に抽象化された存在へと還元されていく。もしかすると、こうした〈ユーザー〉同士の〈関係性〉を規定する究極的な〈間柄〉こそ、この「不介入」という〈間柄〉なのだと言えるかもしれない。

(70)ゴッフマンによれば、「市民的無関心」とは、都市部の市民層に見られる「同じ場所にいる人をただ居合わせた人ととらえ、他の社会的特徴を全く無視する対人法」(ゴッフマン 1980:96、Goffman 1963:86)のことを指し、そこでは特定の社会的接点を持たない人間同士が、互いに敢えて無関心を装うことによって、居合わせた人間を疑ったり、恐れたり、敵意を持ったり、避けてはいないことをほのめかすとされている。この用語はこうした文脈から、しばしば「儀礼的無関心」とも訳されてきた。

(71)ここでの“リスク”には、危害をもたらす「悪意」を持った人間と出会うというリスクだけでなく、不用意に誰かを傷つけたり、誰かに傷つけられたりするかもしれないという、“心理的なリスク”も含まれている。

(72)こうした事例は無数にあるが、例えば “介護”や“育児”は、その典型であると言えるかもしれない。現実問題として、それらはそもそも「自己責任」のもと、独りで背負いきれるものではないだろう。しかしここでも現代人は、誰かに“助け”を求めることを自制し、むしろ「不介入の倫理」を貫くことを選択してしまうのである。

(73)「迷惑」をかけることは、人間が「集団的〈生存〉」を通じて生きる存在である以上、本来避けられないものであるはずである。したがって、それはもともと互いに許容し合うもの、感謝と責任を伴った〈信頼〉の次元において了解される事柄であった。しかし現代人は他者を信頼することができないし、互いに許し、許されるということの意味も知らない。しかも「自立せよ」と教えられていているので、なおさら「迷惑」をかけることを恐れるのである。

(74)例えばそれが、特定の組織において行われた場合、歪な負担の構造が可視化されることなく事態が継続してしまう。ここで負担を負っていた人間が破綻すると、組織全体が混乱し、結局は全員が多大な損失を被ることになるのである。

(75)この議論の背景にある増田敬祐の「むき出しの個人」の概念については、増田(2016)を参照のこと。

(76)〈間柄規定〉を含む〈間柄〉は、もしかすると“意味”を基盤とする「意味体系=世界像」と、“機能”を基盤とする「社会的制度」の両側面を持っているのかもしれない。

(77)「共同の動機」の概念については、増田(2011、2015)を参照のこと。

(78)ここでの整理については、【第七章:注45】も参照のこと。