Forse anche l’animale ha un’anima, come quella umana, bisognosa di redenzione

29 Luglio 2015

Concezione cristiana della storia

29 Luglio 2015Quando si forma un mito, la pretesa di rivederlo, o anche solo di discuterlo, appare quasi blasfema: i miti sono auto-evidenti ed eterni, non ammettono critiche. Eppure sappiamo, perché è storicamente accertato, che alcuni miti sono infondati, perché poggianti su basi precarie o, addirittura, del tutto inconsistenti. Ciò dovrebbe rendere più tolleranti nei confronti di una critica sana, che è la vita stessa del pensiero e l’esercizio della vera libertà morale.

C’è un paese alle pendici del Cansiglio, sopra Vittorio Veneto, che da poco meno di un secolo vive custodendo gelosamente il proprio mito: quello del parroco don Giuseppe Faè, che vi venne mandato nel febbraio del 1927, dalla direzione del settimanale diocesano «L’Azione», quasi in una sorta di confino ecclesiastico per le sue posizioni politiche apertamente antifasciste, che, in quel periodo, mal si accordavano con la politica di conciliazione voluta dalla Santa Sede e che sarebbe sfociata, due anni dopo, nella firma dei Patti Lateranensi.

Il paese si chiama Montaner, è una frazione del comune di Sarmede , con una popolazione, ai nostri giorni, di circa 1.200 abitanti; qualche decennio or sono fece molto parlare di sé per un piccolo ma duro e ingarbugliato scisma religioso, che vi ebbe luogo al tempo in cui era vescovo di Vittorio Veneto Albino Luciani, che sarebbe poi divenuto patriarca di Venezia e infine pontefice, col nome di Giovanni Paolo I.

Da allora e fino al momento della morte, nel dicembre del 1966, egli fu "il" parroco per antonomasia: amatissimo dai suoi fedeli, operatore instancabile di opere sociali, fautore di un asilo, di un orfanatrofio e di altre iniziative di pubblico interesse sociale; dopo la seconda guerra mondiale si adoperò perché la sua piccola frazione fosse allacciata al capoluogo mediante la lue elettrica, la linea telefonica, l’acquedotto per ricevere l’acqua corrente nelle case e perché fossero creati una scuola e un ufficio postale. Tutte opere meritorie che rafforzarono ulteriormente la sua fama e che lo videro morire nella venerazione generale, quasi in fama di santità.

Ma era meritata, quella fama?

Qui non abbiamo fatti nuovi da portare a conoscenza di chicchessia; cui permettiamo solamente qualche riflessione di ordine generale: riflessioni che possono valere nel caso di don Faè, come in quelli di altri parroci e sacerdoti che si sono resi estremamente popolari tra i loro parrocchiani, magari ostentando posizioni e atteggiamenti anticonformisti, magari alimentando, in modo implicito o esplicito, spunti polemici nei confronti dei loro superiori, dei loro vescovi, del Papa stesso e della Chiesa in quanto istituzione "verticistica", nella quale il semplice "popolo" non troverebbe ascolto, né comprensione; e alimentando, così, l’idea che i rapporti fra fedeli e sacerdoti, e tra sacerdoti e Magistero, possano e debbano essere regolati secondo un a prassi democratica mutuata dalla prassi del mondo profano, specificamente della politica, con tanto di decisioni prese a maggioranza e di inevitabili scissioni fra benemeriti "progressisti" ed esecrabili "reazionari".

Dunque, vediamo, La fama di don Giuseppe Faè, che gli è valsa l’erezione di un monumento davanti alla facciata della "sua" chiesa, è legata, più ancora che alle opere, chiamiamole così, di pace, alla sua partecipazione alla Resistenza. Insieme ad un suo parrocchiano rientrato dal fronte dopo l’8 settembre del 1943, il sottotenente degli alpini Giovanbattista Bitto (nome di battaglia: Pagnoca), egli è stato l’ideatore e l’organizzatore del primo nucleo partigiano nella zona del Vittoriese, il Gruppo Brigate "Vittorio Veneto", che sarebbe poi confluito nella divisione "Nino Nannetti", una grossa formazione garibaldina, cioè a prevalente conduzione politica comunista, operante nella zona della sinistra Piave, tra la Valle del Vajont, l’Alpago, il Cansiglio, la Vallata di Revine e il Quartier del Piave (area gravitante su Pieve di Soligo).

Forse per questo gli venne attribuito il soprannome di "prete rosso": alla gente del popolo piaceva quel sacerdote dalle idee così avanzate, così ribelli, che non aveva mai nascosto il suo antifascismo, neppure al tempo del Concordato, e che non esitava a esporsi, specialmente se si trattava di difendere i "suoi" parrocchiani, con i quali aveva instaurato un rapporto paternalistico e molto personale, sentendosi probabilmente gratificato, nella solitudine del piccolo paese di mezza montagna, dal loro affetto e dalla loro sconfinata riconoscenza.

Vorremmo osservare che già questa è la premessa per una impostazione sbagliata del rapporto che dovrebbe sussistere fra un parroco e i suoi parrocchiani. Il parroco non è e non deve presentarsi ad essi come un piccolo Dio, ma come l’umile rappresentante del vescovo, che è, a sua volta, il rappresentante d Gesù Cristo, sotto la guida del Pontefice. Ogni personalismo e ogni narcisismo sono elementi di possibile equivoco nel cammino spirituale della comunità: ed è per questa ragione che la Chiesa, nella sua millenaria saggezza, ha sempre cercato di evitare che un parroco rimanesse insediato indefinitamente in una comunità, provvedendo a trasferirlo prima che lui, o i suoi parrocchiani, cominciassero a ritenere indispensabile la sua presenza. Il vero pastore di anime è colui che tiene sempre la valigia pronta ed è sollecito ad eseguire gli ordini delle autorità superiori, senza contestarli, senza discuterli, dando l’esempio dell’umiltà e della’obbedienza.

Facevano eccezione a questa regola quei parroci di solida e provata esperienza, abbastanza autorevoli da rappresentare dei validi punti di riferimento per la comunità, mai però sfiorati dalla tentazione di credersi gli indispensabili annunciatori di un "nuovo" Vangelo, diverso, se non ella forma, però nella sostanza, da quello insegnato dai loro confratelli e dai loro vescovi; immuni, cioè, dalle tendenze "moderniste" — anche nel senso ampio del termine – che già Pio X aveva individuato come il pericolo mortale e più immediato per la vita della Chiesa e per la retta trasmissione all’umanità del genuino messaggio cristiano.

Ora, non era questo il caso di don Faè. Di sentimenti antifascisti, dal 1924 al 1926, aveva diretto il settimanale diocesano «L’Azione», suscitando la contrarietà delle autorità fasciste, cosa che aveva indotto i suoi superiori a sollevarlo da quell’incarico, in un momento in cui la Chiesa si accingeva a normalizzare i rapporti diplomatici con il governo. Un po’ come sarà per don Lorenzo Milani, che verrà mandato in un piccolo paese di montagna per tenersi un po’ nell’ombra e per farsi un po’ dimenticare, nel senso buono dell’espressione, egli aveva invece utilizzato la nuova posizione pastorale per riprendere la "sua" linea ideologica, a dispetto del fatto che moltissimi italiani, e quindi anche moltissimi fedeli cattolici, nutrissero sentimenti favorevoli nei confronti del fascismo, visto come una forza morale che aveva risollevato il Paese dall’orlo del baratro e lo aveva innalzato a rinate speranze.

Un sacerdote è un pastore di anime: e le anime non hanno colore politico. Un buon parroco è colui che parla di Dio e dell’amore del prossimo, e che cerca di metterlo in pratica: non colui che predica l’odio di una parte contro l’altra o che contribuisce ad armare una parte ai danni dell’altra. Questo è quanto fece don Faè: trasformò la sua canonica in una attivissima centrale operativa delle formazioni partigiane, la riempì di armi, vi ospitò quanti andavano in montagna per combattere contro altri Italiani. Stiamo parlando di una guerra particolarmente atroce: la guerra civile, vale a dire della peggiore sciagura, sia in senso materiale che morale, che possa abbattersi su un popolo. Anche se una storiografia addomesticata dal pregiudizio ideologico ha cercati di nascondere questo fatto, la cosiddetta guerra di liberazione è stata anche, e prima di tutto (prima ancora, cioè, che una lotta per la cacciata dello straniero invasore), una atroce guerra civile, nel corso della quale, e per lungo tempo anche al termine della quale, gli italiani si sono macchiati le mani del sangue di altri italiani. Ci sembra che non sia questo che ci si dovrebbe attendere da un pastore d’anime.

Gesù ha sempre messo in guardia contro ogni tentativo di strumentalizzare in senso politico il suo messaggio: fino a poco rima della Passione, a quanti gli chiedevano, con malizia, se fosse lecito o no pagare le tasse ai Romani, egli aveva risposto di dare a Dio quel che di Dio, a Cesare quel che è di Cesare. E non si creda che i Romani fossero, in Palestina, meno destatati di quanto lo fossero i nazisti in Italia, dopo l’8 settembre del 1943. Questo, a prescindere da ogni considerazione strettamente storica: perché si potrebbe opinare se i veri invasori siano stati i Tedeschi, che erano nostri alleati e che ci avevano aiutato, su tutti i fronti e infine in casa nostra, a difenderci dall’acanzata dei nemici, versando il loro sangue in Africa e in Sicilia, o non piuttosto gli Angloamericani, che, con i loro selvaggi e indiscriminati bombardamenti aerei, effettuati con la precisa volontà di causare il maggior danno possibile alla popolazione inerme, giungendo perfino a mitragliare i bambini che, a Livorno, si godevano, sulle giostre, qualche istante di oblio dagli orrori della guerra, stavano mostrando un totale disprezzo per le regole più elementari di umanità nella condotta di una guerra.

I partigiani, e uomini come don Faè, non esitavano a prendere ordini e a ricevere armi da tali "alleati": gli stessi che, dal cielo, giorno e notte seminavano di morti innocenti e di rovine le nostre città e i nostri paesi. Essi, tuttavia, affermavano di combattere in nome della "liberta": e ciò li faceva sentire in diritto di trattare come non fossero stati dei veri italiani, ma degli spregevoli servitori dello straniero, quei soldati — quegli alpini, quei fanti, quei bersaglieri — che avevano scelto di servire sotto gli ordini del governo insediato nel Nord Italia e di restare fedeli alle loro bandiere, anche per tentar di difendere la frontiera orientale dalle brame annessionistiche e dalle feroci campagne di pulizia etnica dei partigiani comunisti jugoslavi di Tito (con i quali, viceversa, i nostri "garibaldini" andavano perfettamente d’accordo).

Sia come sia, queste sono considerazioni politiche: a noi bastano le considerazioni morali e religiose. È cosa ben fatta, per un sacerdote, per un pastore d’anime, nell’orrore di una guerra civile, entrare nella lotta, prendere parte per una fazione contro l’altra, assumendosi la responsabilità del sangue versato, quasi che solo gli uni fossero i suoi figli spirituali, e gli altri non meritassero che io disprezzo, il respingimento e la morte? È cosa ben fatta, per un sacerdote e un pastore d’anime, ergersi a giudice del popolo di Dio, dividerlo in "buoni" e "cattivi", usare le sue mani non per benedire e perdonare, ma per fornire armi destinate ad alimentare il massacro?

Non sono domande retoriche e meno ancora domande astratte. I partigiani comunisti, "compagni" di don Faè, si resero responsabili in tutta Italia, durante e dopo la guerra civile, della uccisione di circa 110 sacerdoti, la stragrande maggioranza dei quali ammazzati non perché fascisti, ma perché preti (fra essi, un seminarista di quattordici anni che aveva l’abitudine di andare in giro vestito da prete). Molti di quei partigiani avevano già militato nella Guerra civile spagnola — una delle più cruente guerre anticristiane della storia — nella quale si erano ampiamente esercitati ad assassinare preti, monaci e suore. Questo era il quadro ed è giusto tenerne conto, prima di trarre qualunque conclusione circa l’operato di singole persone.

Ma, si dirà, don Faè ha pagato un altro prezzo alle idee politiche in cui credeva. Sua sorella venne deportata in Germania e morì in un campo di concentramento; egli venne arrestato, condannato a morte e salvato, all’ultimo momento, per il pronto intervento delle gerarchie ecclesiastiche — quelle stesse che, a suo tempo, non aveva voluto ascoltare. I Tedeschi furono estremamente miti: avendolo arrestato con le mani nel sacco, avrebbero potuto fucilarlo sul posto; si accontentarono di vederlo confinato entro le mura del Seminario di Vittorio Veneto, sotto la personale responsabilità del vescovo. Lì egli trascorse tutto il resto della guerra, fino ai giorni (sanguinosi e funestati da innumerevoli vendette) del maggio 1945, allorché fece il suo trionfale rientro a Montaner. Una prigione dorata, dunque, a dire poco: pure, tanto bastò perché i suoi amici, da allora, scherzando, lo chiamassero, e lui stesso si facesse chiamare, "don Galera", quasi fosse stato detenuto ai Piombi.

Di sua sorella, quasi non oseremmo parlare: pure, ci sembra di doverlo fare, per dovere di onestà intellettuale. Cosa sia avvenuto nell’animo di don Faè, mentre lui veniva messo al sicuro, dietro la cortina protettiva della Chiesa, e la povera donna, di nulla colpevole se non di avergli voluto bene e di essere stata arrestata in canonica insieme a lui, andava incontro alla morte, nessuno lo può sapere. A noi sembra che egli avrebbe dovuto sentirsi come colui che, avendo guidato l’automobile in maniera imprudente, ed essendo andato a finire nella scarpata, sia uscito illeso dall’incidente, mentre il viaggiatore che era con lui, e che si fidava della sua guida, è morto. Non vogliamo dire altro: è questo un terreno delicatissimo, nel quale il rispetto per il dramma umano vissuto da una persona si intreccia con le ragioni, politiche e morali, che quel dramma hanno determinato, e con le legittime ragioni della ricerca storica e della riflessione morale.

Don Faè, crediamo, ha fatto del male alla Chiesa anche in un altro modo. Spentosi nel dicembre 1966, aveva in qualche modo "designato" alla successione il suo fidato collaboratore, il cappellano don Antonio Botteon. Anche questo non è indice di un giusto atteggiamento pastorale: nella Chiesa cattolica (codice 523 del Codice di Diritto canonico), non sono le comunità locali ad eleggere i parroci, ma i vescovi. Egli dunque, con quella designazione, sia pure non ufficiale, aveva creato nei suoi parrocchiani la forte aspettativa che il vescovo si sarebbe limitato ad avallare la sua indicazione; e questo fu all’origine di un male che avrebbe lacerato l’unità e la vita spirituale del piccolo paese, per anni ed anni.

Il vescovo Luciani, che pure era un uomo notoriamente mite ed un pastore estremamente sollecito del benessere dei fedeli, volendo ribadire la prassi legittima, mandò a succedergli, nel gennaio del 1967, un sacerdote di sua nomina, don Giovanni Gava. Ma, allorché questi salì al paese, trovò addirittura la porta della chiesa murata, come pure le finestre; mentre la folla impediva che venissero scaricati dall’automobile i suoi effetti personali. Era una vera e propria dichiarazione di guerra, cui il vescovo rispose con pazienza e comprensione, tanto è vero che mandò in paese un frate, con incarico temporaneo di fare le veci del parroco, indi propose ai parrocchiani di Montaner di scegliere il nuovo parroco fra una rosa di nominativi da lui proposti. Infine, trovandosi davanti a un autentico muro di arroganza e ostilità, fece ricorso alla misura straordinaria dell’interdizione all’intera parrocchia.

Era accaduto che il nuovo parroco nominato dal vescovo, don Pietro Varnier, era stato addirittura sequestrato dalla popolazione e rinchiuso in soffitta: per liberarlo erano intervenuti i carabinieri, mentre correvano voci di possibili, più gravi incidenti, visto che molti ex partigiani del paese non avevano ottemperato all’ordine, a suo tempo emanato, di consegnare le armi per un ritorno alla normalità della vita civile — e questo a oltre vent’anni dalla fine della guerra! Se don Faé era in grado di esercitare un ascendente così forte sui suoi parrocchiani, come mai non si era adoperato perché quelle armi fossero consegnate alle autorità legittime? Non avevano esse provocato già fin troppi lutti, anche a guerra ormai finita, perfino settimane, mesi dopo la fine della guerra, ai primi di maggio del 1945? Non vi erano stati già fin troppi cittadini assassinati impunemente, nel vortice folle di oscure vendette e regolamenti di conti, in diversi casi senza che i familiari fossero poi stati informati neppure del luogo dell’esecuzione, per poter seppellire cristianamente i loro cari e portare un fiore sulla loro tomba?

Ancora. Se il comportamento del gregge rivela la natura del pastore come mai i parrocchiani di Montaner furono così aggressivi, così ribelli, così irriguardosi nei confronti del loro vescovo, quasi che costituissero una repubblica cristiana a sé stante? E come poterono, con tanta leggerezza, decidere di farsi, in buona parte ortodossi, e chiamare dei pope di rito bizantino, solo per ostentare la loro ribellione al vescovo e dando inizio a un piccolo, ma doloroso scisma, che ancora ai nostri giorni, vale a dire dopo quasi cinquant’anni, non è definitivamente rientrato? Era un vero sentimento cristiano, quello seminato da don Faè tra i suoi parrocchiani, nel corso della sua lunga vita, oppure era un sentimento, almeno in parte, diverso, fatto più di attaccamento alla sua persona, nella quale essi erano inclini a vedere, a torto o a ragione, il prete "buono" che sta dalla parte degli umili, in contrapposizione agli altri preti, e soprattutto al vescovo e alla gerarchia, identificati come quelli che stanno sempre dalla parte dei ricchi e dei potenti, e dei quali bisogna, dunque, sempre sospettare chissà quali subdoli e inconfessabili moventi, secondo uno schema ideologico semplicistico e, diciamolo pure, alquanto demagogico, e tuttavia, proprio per questo, di facile e immediata presa sugli animi?

Ci sembra, in conclusione, che don Faè, nella sua azione pastorale, insieme ad opere meritorie e ad azioni encomiabili, si sia lasciato prendere la mano dalla tentazione, veramente diabolica, di credersi unico e insostituibile, il solo mandato da Dio a soccorrere una popolazione marginale trascurata, o che si sentiva tale; che abbia indulto parecchio al senso di gratificazione che gli veniva dal sentirsi così apprezzato, fino a perder e il senso delle proporzioni e il dovere dell’obbedienza e, soprattutto, fino a perdere di vista la regola numero uno per il pastore di anime, che nemmeno i santi più hanno mai smarrito: la mansuetudine, la riconciliazione, la sottomissione fiduciosa a Dio…

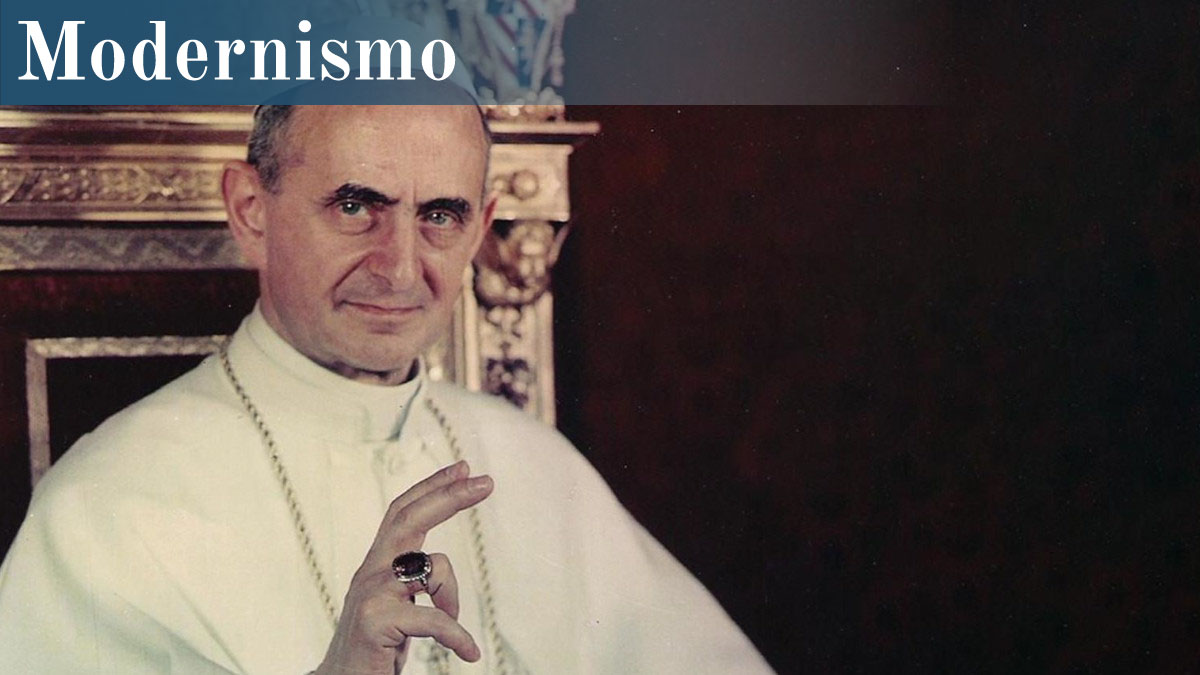

Fonte dell'immagine in evidenza: RAI