tratto dal Libro II° dei "Dialoghi" di San Gregorio Magno

Testo integrale latino con italiano a fronte

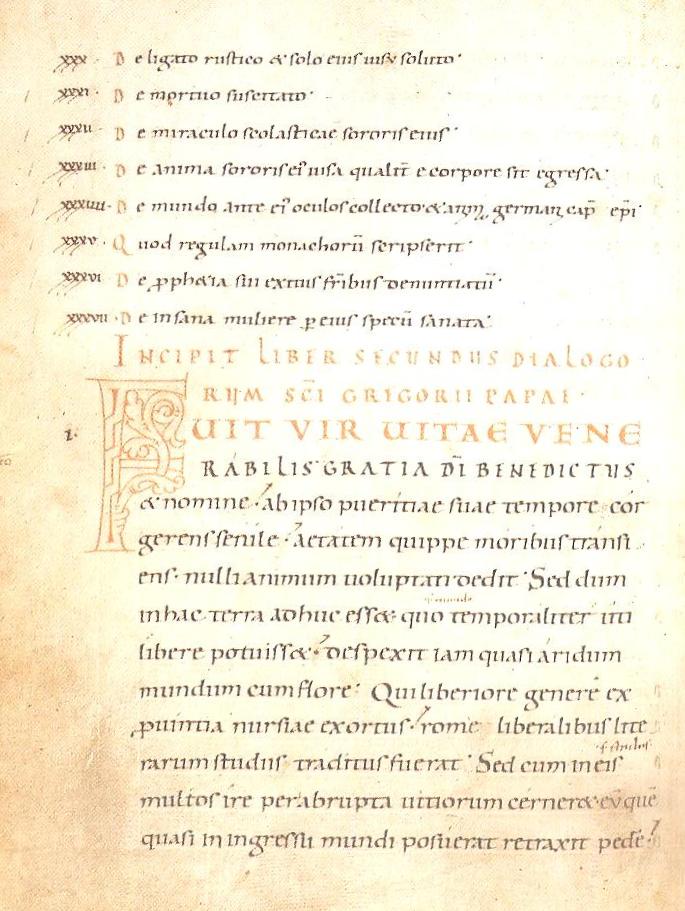

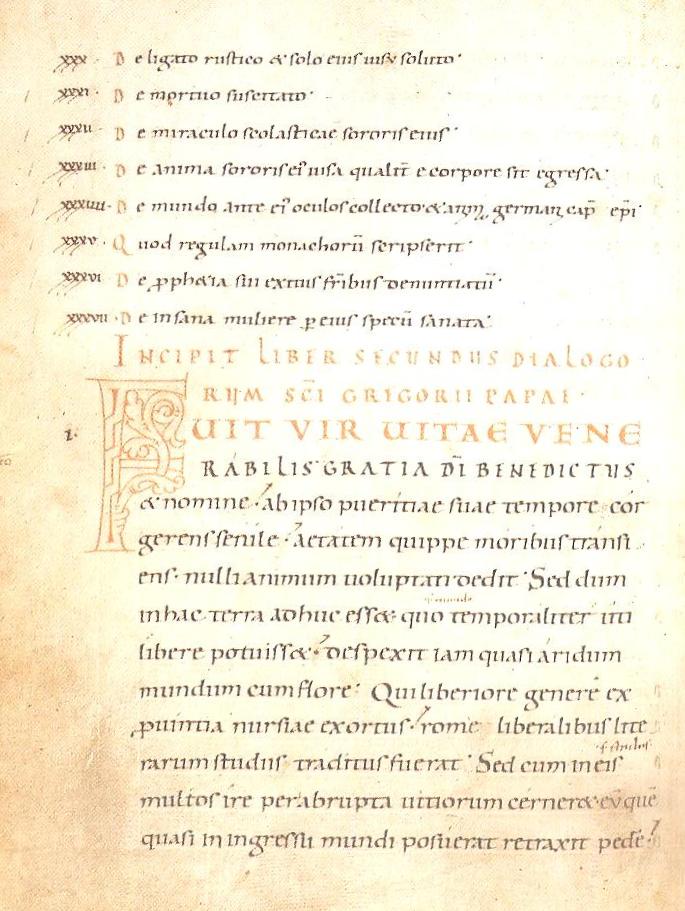

I dialoghi di Gregorio Magno - Manoscritto n. 215, S.78 - Abbazia di San Gallo

|

Testo latino estratto da "Patrologia Latina", LXVI, 125 ss. - Migne - Patrologia Latina

Database |

Traduzione a cura dei PP. Benedettini di Subiaco.-

collana "Spiritualità nei secoli"

di Città Nuova Editrice. |

|

PROLEGOMENA. Vita S. Benedicti

(Ex libro II Dialogorum S. Gregorii Magni

excerpta). |

Gregoro Magno – Libro II dei Dialoghi

–

Vita di san Benedetto |

|

[0126A] Fuit vir vitae venerabilis, gratia Benedictus et nomine, ab ipso suae pueritiae tempore cor gerens senile. [a [0125C] Simili loquendi modo utitur infra l. IV, c. 47. Joannes . . . adolescens qui aetatem suam intellectu et humilitate, dulcedine et gravitate transibat. Et hom. 14 in Evang., ibi pueri qui hic annos suos moribus transcenderunt.] Aetatem quippe moribus transiens, nulli animum voluptati dedit:

sed dum in hac terra adhuc esset, quo temporaliter libere uti potuisset, despexit jam quasi aridum mundum cum flore. Qui liberiori genere ex provincia Nursiae [b [0125C] Nursia urbs olim episcopalis in Sabinis, intra montes sita et ad Apennini radices, sub frigido coelo; hinc de ea canit Maro l. VII Aeneid.: Quos frigida misit Nursia. ] exortus, Romae liberalibus litterarum studiis traditus fuerat. Sed cum in eis multos ire per abrupta vitiorum cerneret,

eum quem quasi in ingressu mundi posuerat, retraxit pedem: ne si quid de scientia ejus attingeret, ipse quoque postmodum in immane praecipitium totus iret.

Despectis itaque litterarum studiis, relicta domo rebusque patris, soli Deo placere desiderans, sanctae conversationis habitum quaesivit. Recessit igitur [0126B] scienter nescius, et sapienter indoctus. Hujus ego omnia gesta non

didici, sed pauca quae narro, quatuor discipulis illius referentibus

agnovi: Constantino

[c

[0126C] De Constantino et Simplicio hic memoratis Paulus Diac. de gestis

Langob. l. IV, c. 18: Post beatum Benedictum Constantinus, post hunc

Simplicius; post quem Vitalis; ad extremum Bonitus congregationem ipsam

rexit. Quod confirmat abbatum S. Benedicti successorum seriem a S. Greg.

hic assertam, contra Baronium, qui ad an. 581 primum S. Benedicti

successorum instituit, simulque Lateranensis monasterii abbatem,

Valentinianum, cum quatuor praecesserint. Primus tamen rexit Lateranense

monasterium, quod post dirutum Cassinense coenobium sub Bonito abbate

teste Paulo Diac. loco laudato, constructum est.]

scilicet reverentissimo valde viro, qui ei in monasterii regimine

successit; Valentiniano [d [0126C] Germ., Valentiano, Big., Valentino.

Consentit Graecus interpres.]

quoque, qui annis multis Lateranensi monasterio praefuit;

Symplicio, qui congregationem illius post eum tertius rexit; Honorato

etiam, qui nunc adhuc cellae ejus, in qua prius conversatus fuerat,

praeest. |

Inizio del libro Se l'avesse voluto avrebbe potuto largamente godere gli svaghi del

mondo, ma egli li disprezzò come fiori seccati e svaniti. Era nato da nobile famiglia nella regione di Norcia. Pensarono di

farlo studiare e lo mandarono a Roma dove era più facile attendere agli

studi letterari. Lo attendeva però una grande delusione: non vi trovò

altro, purtroppo, che giovani sbandati, rovinati per le strade del

vizio. Era ancora in tempo. Aveva appena posto un piede sulla soglia del

mondo: lo ritrasse immediatamente indietro. Aveva capito che anche una

parte di quella scienza mondana sarebbe stata sufficiente a precipitarlo

intero negli abissi. Abbandonò quindi con disprezzo gli studi, abbandonò la casa e i beni

paterni e partì, alla ricerca di un abito che lo designasse consacrato

al Signore. Gli ardeva nel cuore un'unica ansia: quella di piacere

soltanto a Lui. Si allontanò quindi così: aveva scelto consapevolmente

di essere incolto, ma aveva imparato sapientemente la scienza di Dio. Certamente io non posso conoscere tutti i fatti della sua vita. Quel

poco che sto per narrare, l'ho saputo dalla relazione di quattro suoi

discepoli: il reverendissimo Costantino, suo successore nel governo del

monastero; Valentiniano, che fu per molti anni superiore del monastero

presso il Laterano; Simplicio, che per terzo governò la sua comunità; e

infine Onorato, che ancora dirige il monastero in cui egli abitò nel

primo periodo di vita religiosa. |

|

CAPUT PRIMUM. De capisterii fracti reparatione [0128A] [0132A] Eodem quoque tempore

hunc in specu latitantem etiam pastores invenerunt: quem dum vestitum

pellibus inter fruteta cernerent, aliquam bestiam esse crediderunt: sed

cognoscentes Dei famulum, eorum multi ad pietatis gratiam a bestiali

mente mutati sunt. Nomen itaque ejus per vicina loca innotuit cunctis:

factumque est ut ex illo jam tempore a multis frequentari coepisset, qui

cum ei cibum afferrent corporis, ab ejus ore in suo pectore alimenta

referebant vitae. |

1. Il primo

miracolo Abbandonati dunque gli studi letterari, Benedetto decise di ritirarsi

in luogo solitario. La nutrice però che gli era teneramente affezionata,

non volle distaccarsi da lui e, sola sola, ottenne di poterlo seguire. E

partirono. Giunti alla località chiamata Enfide, quasi costretti dalla carità di

molte generose persone, dovettero interrompere il viaggio; presero così

dimora presso la chiesa di S. Pietro. Qualche giorno dopo, la nutrice aveva bisogno di mondare un po' di

grano e chiese alle vicine che volessero prestarle un vaglio di coccio.

Avendolo però lasciato sbadatamente sul tavolo, per caso cadde e si

ruppe i due pezzi. Ed ora? L'utensile non era suo, ma ricevuto in

prestito: cominciò disperatamente a piangere. Il giovanotto, religioso e pio com'era, alla vista di quelle lacrime,

ebbe compassione di tanto dolore: presi i due pezzi del vaglio rotto, se

ne andò a pregare e pianse. Quando si rialzò dalla preghiera, trovò al

suo fianco lo staccio completamente risanato, senza un minimo segno

d'incrinatura: "Non c'è più bisogno di lacrime - disse, consolando

dolcemente la nutrice - Il vaglio rotto eccolo qui, è sano!". La cosa però fu risaputa da tutto il paese e suscitò tanta

ammirazione che gli abitanti vollero sospendere il vaglio all'ingresso

della chiesa: doveva far conoscere ai presenti e ai posteri con quanto

grado di grazia Benedetto, ancor giovane, aveva incominciato il cammino

della perfezione. Il vaglio restò lì per molti anni, a vista di tutti, e fino al tempo

recente dei Longobardi, è rimasto appeso sopra la porta della chiesa. Benedetto però non amava affatto le lodi del mondo: bramava piuttosto

sottoporsi a disagi e fatiche per amore di Dio, che non farsi grande

negli onori di questa vita. Proprio per questo prese la decisione di

abbandonare anche la sua nutrice e nascostamente fuggì. Si diresse verso

una località solitaria e deserta chiamata Subiaco, distante da Roma

circa 40 miglia, località ricca di fresche e abbondantissime acque, che

prima si raccolgono in un ampio lago e poi si trasformano in fiume. Si affrettava dunque a passi svelti verso questa località, quando si

incontrò per via con un monaco di nome Romano, che gli domandò dove

andasse. Conosciuta la sua risoluzione, gli offrì volentieri il suo aiuto. Lo

rivestì quindi dell'abito santo, segno della consacrazione a Dio, lo

fornì del poco necessario secondo le sue possibilità e gli rinnovò la

promessa di non dire il segreto a nessuno. In quel luogo di solitudine, l'uomo di Dio si nascose in una stretta

e scabrosa spelonca. Rimase nascosto lì dentro tre anni e nessuno seppe

mai niente, fatta eccezione del monaco Romano. Questi dimorava in un

piccolo monastero non lontano, sotto la guida del padre Adeodato; con

pie industrie, cercando il momento opportuno, sottraeva una parte della

sua porzione di cibo e in giorni stabiliti la portava a Benedetto. Dal monastero di Romano però non era possibile camminare fino allo

speco, perché sopra di questo si stagliava un'altissima rupe. Romano

quindi dall'alto di questa rupe, calava abilmente il pane con una

lunghissima fune, a cui aveva agganciato un campanello: l'uomo di Dio

sentiva, usciva fuori e lo prendeva. Il bene però non piace mai allo spirito maligno: sentiva rabbia della

carità dell'uno e della refezione dell'altro. Un giorno, osservando che

veniva calato il pane, scagliò un sasso e ruppe il campanello. Romano

però continuò lo stesso, come meglio poteva, a prestare questo generoso

servizio. Dio però, che tutto dispone, volle che Romano sospendesse la sua

laboriosa carità e più ancora volle che la vita di Benedetto diventasse

luminoso modello agli uomini: questa splendente lucerna, posta sopra il

candelabro, doveva ormai irradiare la sua luce a tutti quelli che sono

nella casa di Dio. Per questo il Signore stesso si degnò di trovarne la via. Un certo

sacerdote, che abitava parecchio distante, si era preparata la mensa nel

giorno di Pasqua. All'improvviso ecco una visione: è il Signore che

parla: "Tu ti sei preparato cibi deliziosi, e va bene: ma guarda là;

vedi quei luoghi? Lì c'è un mio servo che soffre la fame". Il buon sacerdote balzò in piedi e nello stesso giorno solenne di

Pasqua, raccolti gli alimenti che aveva preparato per sé, volò nella

direzione indicatagli. Cercò l'uomo di Dio tra i dirupi dei monti, tra

le insenature delle valli e tra gli antri delle grotte: lo trovò

finalmente, nascosto nella spelonca. Tutti e due volarono prima di tutto al Signore, innalzando a Lui

benedizioni e preghiere. Sedettero poi, insieme, scambiandosi dolci

pensieri sulle cose del cielo. "Ora - disse poi il sacerdote - prendiamo anche un po' di cibo,

perché oggi è Pasqua". "Oh, sì, - rispose Benedetto - oggi è proprio

Pasqua per me, perché ho avuto la grazia di vedere te". Così lontano

dagli uomini il servo di Dio ignorava persino che quel giorno fosse la

solennità di Pasqua. "Ma oggi è veramente il giorno della Risurrezione del Signore -

riprese il sacerdote - e dunque non è bene che tu faccia digiuno. Io

sono stato inviato qui proprio per questo, per cibarci insieme, da buoni

fratelli, di questi doni che l'Onnipotenza di Dio ci ha messo davanti". E così, con la lode di Dio sulle labbra, desinarono. Finita poi la

refezione e scambiata qualche altra buona parola, il sacerdote fece

ritorno alla sua chiesa. Poco tempo dopo anche alcuni

pastori scoprirono Benedetto nascosto dentro lo speco. Avendolo

intravisto in mezzo alla boscaglia, coperto com'era di pelli, credettero

sulle prime che si trattasse di una bestia selvatica. Ma riconosciutolo

poi come un vero servo di Dio, molti di essi, che veramente eran pari

alle bestie, mutati dalla grazia, si diedero a santa vita. In seguito a questi fatti la fama di lui si diffuse in tutti i paesi

vicini. E le visite sempre più diventarono frequenti: gli portavano cibi

per sostenere il suo corpo e ripartivano col cuore ripieno di sante

parole, alimento di vita per l'anima loro. |

|

CAPUT II. De tentatione carnis superata. [0132A] Petrus. Jam quidem prolati testimonii mihi aliquantum intellectus

interlucet: sed tamen hoc plenius

[b [0134D] Val. cl., planius. Ita quoque duo Theod.]

exponi postulo. Gregorius. Liquet, Petre, quod in juventute carnis tentatio ferveat,

ab anno autem quinquagesimo calor corporis frigescat: vasa autem sacra

sunt fidelium mentes. Electi ergo cum adhuc in tentatione sunt, subesse

eos ac servire necesse est, et obsequiis laboribusque

[0134B] fatigari: cum vero jam mentis aetate tranquilla calor

recesserit tentationis, custodes vasorum sunt, quia doctores animarum

fiunt. Petr. Fateor, placet quod dicis: sed quia prolati testimonii claustra

reserasti, quaeso ut de vita justi debeas ea quae sunt inchoata,

percurrere. |

2. Tentazione e

vittoria Un giorno mentre era solo, ecco presentarsi il tentatore. Era sotto

forma di un uccello piccolo e nero, un merlo; svolazzava intorno al suo

corpo e insistente e importuno gli sbatteva le ali sul viso, tanto che

se l'avesse voluto l'avrebbe potuto afferrar colle mani. Fece un segno

di croce e l'uccello si allontanò. Ma appena scomparso il merlo lo invase una tentazione impura così

forte, come il santo uomo non aveva provato mai. Un tempo egli aveva

veduta una donna ed ora lo spirito maligno turbava con triste ricordo la

sua fantasia. E fiamma sì calda il diavolo suscitò nell'animo del servo

di Dio con quella appariscente bellezza, che egli non riusciva più a

contenere il fuoco dell'amore impuro e già quasi vinto stava per

decidersi ad abbandonare lo speco. Fu un istante: illuminato dalla

grazia del cielo, ritornò improvvisamente in se stesso. Visti lì presso

rigogliosi e densi cespugli di rovi e di ortiche, si spogliò delle vesti

e si gettò, nudo, tra le spine dei rovi e le foglie brucianti delle

ortiche. Si rotolò a lungo là in mezzo e quando ne uscì era lacerato per tutto

il corpo; ma con gli strappi della pelle aveva scacciato dal cuore la

ferita dell'anima, al piacere aveva sostituito il dolore; quel bruciore

esterno imposto volutamente per pena, aveva estinto la fiamma che ardeva

all'interno, e così, mutando l'incendio, aveva vinto l'insidia del

peccato. Da quel giorno in poi, come egli stesso in seguito confidava ai

discepoli, fu talmente domato l'incentivo della sensualità, da non

sentirlo affatto mai più. Dopo ciò, molti abbandonando la vanità del mondo, accorrevano gioiosi

sotto la sua disciplina e giustamente, libero ormai dall'insidia della

tentazione, egli poteva farsi per gli altri maestro di sante virtù. Del

resto anche Mosé aveva avuto da Dio questo comando: che i leviti dai

venticinque anni in su prestino i servizi nel tempio e dopo i cinquanta

diventino custodi dei vasi sacri dell'altare. Pietro: non capisco bene il significato del passo che hai

ricordato: vorrei che me lo spiegassi un po' meglio. Gregorio: eppure mi sembra abbastanza chiaro, Pietro; nella

gioventù le tentazioni della carne sono più impetuose, ma dopo i

cinquant'anni l'ardore del sangue comincia a raffreddarsi. I vasi sacri

poi sono le menti dei fedeli. Gli eletti quindi, finché sono ancora nel periodo delle tentazioni, è

meglio che stiano in sott'ordine, che prestino i servizi e si

affatichino nell'obbedienza e nel lavoro; quando poi nell'età più matura

il calore della tentazione scompare, allora essi diventano custodi dei

vasi sacri, diventano cioè guide e maestri delle anime. Pietro: ecco, adesso la tua spiegazione mi soddisfa. Ho capito

benissimo il significato della tua citazione. Ora però, giacché mi hai

raccontato gli inizi della vita di questo giusto, ti dispiace di

raccontarmi il resto? |

|

CAPUT III. De vase vitreo crucis signo rupto. [0134C] Petr. Minus patenter intelligo, quidnam sit, Habitavit secum. [0136C] Gregor. Si sanctus vir

contra se unanimiter conspirantes, suaeque conversationi longe

dissimiles, coactos diu sub se [e [0136D] Secundus Carn., sustinere.]

tenere voluisset, fortassis sui vigoris usum et modum

tranquillitatis excederet [f [0136D] Ita mss., cujus verbi loco, excusi

habent, abscinderet.] , atque a contemplationis lumine suae mentis

oculum declinasset. Dumque quotidie illorum incorrectione fatigatus

minus curaret sua, et se forsitan relinqueret, et illos non inveniret.

Nam quoties per cogitationis motum nimium extra nos ducimur, et [g

[0136D] In Gilot., et non sumus. Gussanv., et nobiscum sumus. Melius in

Vatic., cui favent Germ., Carnot., Norm. et pler. mss., et nos sumus.]

nos sumus, et nobiscum non sumus, quia nosmetipsos minime

videntes, per alia vagamur. An illum secum fuisse dicimus, qui in

longinquam regionem abiit, portionem quam acceperat consumpsit, et uni

in ea [0138A] civium

adhaesit, porcos pavit, quos et manducare siliquas viderit, et esuriret,

qui tamen cum postmodum coepit cogitare bona quae perdidit, scriptum de

illo est: In se reversus dixit: Quanti mercenarii in domo patris mei

abundant panibus (Luc. XV,

17) ! Si igitur secum fuit, unde ad se rediit? Hunc ergo venerabilem

virum secum habitasse dixerim, quia in sua semper custodia

circumspectus, ante oculos Conditoris se semper aspiciens, se semper

examinans, extra se mentis suae oculum non divulgavit [a [0138C] Primus

Aud. et Lyr., non elongavit.] . [0138B] Petr. Quid ergo quod

de apostolo Petro scriptum est, dum de carcere ab angelo eductus

fuisset? Qui ad se reversus dixit: Nunc scio vere quia misit Dominus

angelum suum, et eripuit me de manu Herodis, et de omni exspectatione

plebis Judaeorum (Act. XII,

11) . Gregor. Duobus modis, Petre, extra nos ducimur: quia aut per

cogitationis lapsum sub nosmetipsos recidimus [b [0138C] German., extra

nosm. ducimur: quod optime repraesentat Gr. interpres. Gemet., sub

nosmetipsos ducimur. Primus Aud. Big. Lyr. cum Theod., recedimus.] , aut

per contemplationis gratiam super nosmetipsos levamur. Ille itaque qui

porcos pavit, vagatione mentis et immunditia sub semetipsum cecidit;

iste vero quem angelus solvit, ejusque mentem in exstasim rapuit, extra

se quidem, sed super semetipsum fuit. Uterque ergo ad se rediit, quando

et ille ab errore operis se collegit ad cor, et iste a

[0138C] contemplationis culmine ad hoc rediit, quod in intellectu

communi et prius fuit. Venerabilis igitur Benedictus in illa solitudine

habitavit secum, in quantum se intra cogitationis claustra custodivit:

nam quotiescunque hunc contemplationis ardor in altum rapuit, se procul

dubio sub se reliquit. Petr. Placet quod dicis: sed quaeso respondeas, si deserere fratres

debuit, quos semel suscepit. [0138C] Gregor. Ut ego, Petre,

existimo, ibi adunati aequanimiter portandi sunt mali, ubi inveniuntur

aliqui qui adjuventur boni. Nam ubi omnimodo de bonis fructus deest, fit

aliquando de malis labor supervacuus; maxime si e vicino causae

suppetant, quae fructum Deo ferre valeant meliorem. Vir itaque sanctus

propter quem custodiendum staret, qui omnes unanimiter se persequentes

cerneret? Et saepe agitur

[0140A] in animo perfectorum (quod silentio praetereundum non est), quia

cum laborem suum sine fructu esse considerant, in locum alium ad laborem

cum fructu migrant. Unde ille quoque egregius praedicator qui dissolvi

cupit, et cum Christo esse, cui vivere Christus est, et mori lucrum

(Phil. I, 23) , qui passionum certamina non solum ipse appetiit,

sed ad toleranda haec et alios accendit, Damasci persecutionem passus,

ut posset evadere, murum, funem, sportamque quaesivit

(Act. IX) , seque latenter deponi voluit. Nunquidnam Paulum

mortem dicimus timuisse, quam se ipse pro amore Jesu testatur appetere

(II Cor. XI, 22) ? Sed cum in eodem loco minorem sibi fructum

adesse conspiceret et gravem laborem, ad laborem se alibi cum fructu

servavit. Fortis etenim praeliator Dei teneri intra claustra noluit,

certaminis campum [0140B]

quaesivit. Unde idem quoque venerabilis Benedictus, si libenter audis,

citius agnoscis, quia [a [0140D] Hic mirari juvat mss. codicum invicem

pugnantium varios sensus. Germ. secundus Theod. Beccens. Gemet. et

secundus Aud. habent: quia vivos ipse indociles, etc. Val-cl., quia si

hos ipse ind. Consentiunt duo Carnotenses. Prat. Lyr. Big. primus Aud.,

quia vivus ipse indocibiles deserui.]

non tantos ipse indociles deseruit, quantos in locis aliis a

morte animae suscitavit. Petr. Ita esse ut doces, et manifesta ratio, et prolatum congruum

testimonium declarat. Sed quaeso ut de vita tanti Patris ad narrationis

ordinem redeas. [0140C] Gregor. Cum

sanctus vir diu in eadem solitudine virtutibus signisque succresceret,

multi ab eo in eodem loco ad omnipotentis Dei sunt servitium congregati:

ita ut illic duodecim [b [0140D] Eorum nomina suppeditantur Act. SS.

Ord. S. P. Bened. Tom. I, p. 8, in calce.]

monasteria cum omnipotentis Jesu Christi Domini opitulatione

construeret, in quibus statutis Patribus duodenos monachos deputavit;

paucos vero secum retinuit, quos adhuc in sua praesentia aptius [c

[0140D] Val-cl., altius erud.]

erudiri judicavit. Coepere etiam tunc ad eum Romanae urbis

nobiles et religiosi concurrere suosque ei filios omnipotenti Deo

nutriendos dare. Tunc quoque bonae spei suas soboles, Equitius [d

[0140D] C. Germ. cum Gemet. et pler. Norm., Evitius. Primus Theod.,

Euticius.] Maurus, Tertullus

vero patricius Placidum tradidit; e quibus Maurus junior cum bonis

polleret moribus, magistri adjutor coepit existere; Placidus vero

puerilis adhuc indolis gerebat annos. |

3. Il segno della

croce Gregorio: la tentazione dunque fu superata. Libero da quella,

l'uomo di Dio, sempre con più abbondanza dava frutti vigorosi di virtù,

proprio come avviene in un terreno mondato dalle spine e ben coltivato.

Conduceva vita veramente santa, e per questo la sua fama si andava

divulgando dovunque. Non molto lontano dallo speco viveva una piccola

comunità di religiosi, il cui superiore era morto di recente. Tutti

insieme questi uomini si presentarono al venerabile Benedetto e lo

pregarono insistentemente perché assumesse il loro governo. Il santo

uomo si rifiutò a lungo, con fermezza, soprattutto perché era convinto

che i loro costumi non si sarebbero potuti mai conciliare con le sue

convinzioni. Ma alla fine, quando proprio non poté più resistere alla

loro insistenza, acconsentì. Li seguì dunque nel loro monastero. Cominciò subito a vigilare

attentamente sulla vita regolare e nessuno si poteva permettere, come

prima, di flettere a destra o a sinistra dal diritto sentiero

dell'osservanza monastica. Questo li fece stancare e indispettire, e,

stolti com'erano, si accusavano a vicenda di essere andati proprio loro

a sceglierlo per loro abate; la loro stortura cozzava troppo contro la

norma della sua rettitudine. Si resero conto che sotto la sua direzione le cose illecite non erano

assolutamente permesse e d'altra parte le inveterate abitudini non se la

sentivano davvero di abbandonarle: è tanto difficile voler impegnare per

forza a nuovi sistemi anime di incallita mentalità! E cosa purtroppo notoria che chi si comporta male trova sempre

fastidio nella vita dei buoni; e così quei malvagi si accordarono di

cercar qualche mezzo per togliergli addirittura la vita. Ci furono vari

pareri e infine decisero di mescolare veleno nel vino, e a mensa,

secondo una loro usanza, presentarono all'abate per la benedizione il

recipiente di vetro che conteneva la mortale bevanda. Benedetto alzò la mano e tracciò il segno della croce. Il recipiente era sorretto in mano ad una certa distanza: il santo

segno ridusse in frantumi quel vaso di morte, come se al posto di una

benedizione vi fosse stata scagliata una pietra. Comprese subito l'uomo

di Dio che quel vaso non poteva contenere che una bevanda di morte,

perché non aveva potuto resistere al segno che dona la vita. Si alzò sull'istante, senza alterare minimamente la mitezza del volto

e la tranquillità della mente, fece radunare i fratelli e disse

semplicemente così: "Io chiedo al Signore che voglia perdonarvi,

fratelli cari: ma come mai vi è venuto in mente di macchinare questa

trama contro di me? Vi avevo detto che i nostri costumi non si potevano

accordare: vedete se è vero? Adesso dunque basta così; cercatevi pure un

superiore che stia bene con la vostra mentalità, perché io, dopo questo

fatto, non me la sento più di rimanere con voi". E se ne tornò alla grotta solitaria che tanto amava, ed abitava lì,

solo solo con se stesso, sotto gli occhi di Colui che dall'alto vede

ogni cosa. Pietro: non capisco bene l'espressione che hai detto: "abitava

solo solo con se stesso". Gregorio: ti spiego meglio. Se il santo uomo avesse voluto

tenere per forza lungo tempo sotto il suo governo quei monaci che erano

unanimi contro di lui ed avevano abitudini tanto diverse dalle sue,

forse sarebbe stato spinto a sospendere la sua austerità e a perdere la

sua costante tranquillità, distogliendo l'occhio della mente dalla

radiosa contemplazione. Forse, esaurito dalle quotidiane riprensioni e

castighi che era necessario dare, avrebbe atteso con minore slancio al

suo perfezionamento, e forse avrebbe finito col perdere di vista la

propria anima, senza riuscire a guadagnare quella degli altri. Certo, ogni volta che siamo fuori di noi stessi a causa di ansiose

preoccupazioni, siamo con noi e non siamo con noi, perché non vedendo

più bene noi stessi, ci andiamo svagando in altre vanità. Si può dire, per esempio, che era in se stesso quel tale che emigrò

in lontana regione, sciupò l'eredità ricevuta, si mise a servizio di un

cittadino, fu relegato a pascere porci e mentre questi mangiavano le

ghiande, lui disgraziato soffriva di fame? In seguito, però, quando lo

invase il ricordo dei beni perduti, di lui è scritto così: "Tornato in

sé, disse: quanti mercenari in casa di mio padre abbondano di pane!".

Vuol dire che prima era uscito da sé, altrimenti da dove avrebbe fatto

ritorno a sé? Mi è piaciuto dunque, parlando di questo venerabile uomo, usare

l'espressione "abitò con se stesso", perché sempre vigilante nel

custodirsi, sempre sotto gli occhi del Creatore, esaminando e

considerando unicamente se stesso, non divagò mai fuori di sé l'occhio

dell'anima sua. Pietro: e allora come si spiega quello che è scritto di Pietro

Apostolo che, liberato dal carcere, "tornò in sé e disse: ora capisco

che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha salvato dalle mani di

Erode e di tutta la gente giudaica che era in attesa"? Gregorio: Caro Pietro, in due maniere noi possiamo uscire da

noi stessi: o precipitando sotto di noi per il peccato di pensiero o

innalzandoci al di sopra di noi per la grazia della contemplazione.

Colui, per esempio, che invidiò i porci, cadde al di sotto di sé, a

causa della sua mente svagata ed immonda. Pietro invece che dall'angelo

fu sciolto dalle catene, e fu rapito nell'estasi, anche lui, certo, uscì

da se stesso, ma fu innalzato al di sopra di sé. Ambedue poi ritornarono

in se stessi, l'uno quando dalla sua condotta colpevole riprese

padronanza del suo cuore, l'altro quando dalla sublimità della

contemplazione riacquistò la comune coscienza come l'aveva prima. E' dunque esatto dire che il venerabile Benedetto in quella

solitudine abitò con se stesso, perché tenne in custodia se stesso entro

i limiti della propria coscienza. Quando invece lo slancio della

contemplazione lo rapì in alto, allora certamente lasciò se stesso, ma

al di sotto di sé. Pietro: è proprio interessante quello che dici. Ora però vorrei

forti un'altra domanda. Vorrei che mi dicessi se ha fatto bene a

lasciare i fratelli, dopo aver accettato di governarli. Gregorio: senti, Pietro: io ritengo che se in un gruppo di

persone cattive ve ne sia qualcuna cui si possa portar dell'aiuto,

allora è bene che si sopportino con serena pazienza. Ma quando non si

vede neanche l'ombra di un buono da cui sperare un po' di frutto, allora

è proprio tempo e lavoro sprecato tutto quello che si fa per i cattivi,

specialmente poi se vi siano a portata vicina altre attività che giovino

maggiormente alla gloria di Dio. Su chi sarebbe rimasto a vigilare il santo, quando vedeva che tutti

senza eccezione eran d'accordo a perseguitarlo? E poi dobbiamo anche

tener presente questo: che spesso i santi, quando si accorgono che ove

sono lavorano inutilmente, maturano nell'anima la deliberazione di

andarsene altrove, in luogo più fecondo alle fatiche dell'apostolato.

Persino Paolo, quel nobilissimo predicatore che bramò di morire per

vivere con Cristo, per il quale la vita era Cristo e la morte un

guadagno, il quale non solo bramò la sofferenza e la lotta per sé, ma ne

infervorò anche gli altri, ebbene anche lui, perseguitato in Damasco,

per poter evadere dalle mura cercò una fune e una sporta e di nascosto

volle esser calato fuori. Avremmo il coraggio di sostenere che Paolo

abbia avuto paura della morte, mentre lo sentiamo affermare di

desiderarla per amore di Cristo? Certamente no. Fu invece così, che,

prevedendo in quel luogo ben poco frutto con grandi fatiche, volle

conservare la vita per altro luogo con fatiche più fruttuose. Quel forte

campione di Dio sdegnò rimanere chiuso di dentro le mura e andò in cerca

del campo di battaglia all'aperto. Ti accorgerai presto, se avrai piacere di ascoltarmi ancora, che

anche il venerabile Benedetto lasciò per conto loro quei pochi indocili

vivi, ma risuscitò altrove moltissimi cuori dalla morte dell'anima. Pietro: vedo bene che è proprio così come dici: hai fatto dei

ragionamenti molto logici e li hai anche convalidati con appropriata

testimonianza biblica. Adesso allora riprendiamo, ti prego, il racconto della vita di

così grande Padre. Gregorio: Nella sua solitudine Benedetto progrediva senza

interruzione sulla via della virtù e compiva miracoli. Attorno a sé

aveva radunati molti al servizio di Dio onnipotente, in sì gran numero,

che, con l'aiuto del Signore Gesù Cristo vi poté costruire dodici

monasteri, a ciascuno dei quali prepose un Abate e destinò un gruppetto

di dodici monaci. Trattenne con sé alcuni pochi ai quali credette

opportuno dare personalmente una formazione più completa. Anche alcuni nobili e religiosi romani cominciarono ad accorrere a

lui per affidargli i propri figli, perché li educasse al servizio di Dio

onnipotente. Tra questi Eutichio gli affidò il suo Mauro e il patrizio

Tertullo il suo Placido: due figlioli veramente di belle speranze. Mauro, essendo già adolescente e dotato di sante abitudini, divenne

subito l'aiutante del maestro. Placido invece era ancora un bambino, con

tutte le caratteristiche proprie di quell'età. |

|

CAPUT IV. De monacho vagae mentis ad salutem reducto.

[0142A] |

4. Correzione del

monaco dissipato In uno di quei monasteri che aveva costruito nei dintorni c'era un

monaco che non era mai capace di stare alla preghiera: tutte le volte

che i fratelli si radunavano per fare orazione quello prendeva la via

dell'uscita e con la mente svagata si occupava in faccenduole materiali

di nessuna importanza. Il suo abate l'aveva già richiamato diverse

volte: alla fine lo condusse dall'uomo di Dio, il quale pure lo

rimproverò assai aspramente di tanta leggerezza. Ritornò al monastero,

ma l'ammonizione fece presa su di lui a mala pena per un paio di giorni;

il terzo giorno, ritornato alle vecchie abitudini, ripigliò nuovamente a

gironzolare durante il tempo della preghiera. L'abate riferì nuovamente

la cosa al servo di Dio. Questi rispose: "Adesso vengo, e ci penserò io

stesso a mettergli giudizio". Giunse Benedetto in quel monastero. Nell'ora stabilita, proprio

mentre i monaci, finita la recita dei salmi, si applicavano alla

meditazione, egli osservò che una specie di fanciulletto, piccolo e

nero, traeva fuori quel monaco che non era capace di stare in preghiera,

tirandolo per il lembo del vestito. Domandò allora sottovoce all'abate

del monastero che si chiamava Pompeiano e al servo di Dio Mauro: "Vi

siete mica accorti chi è che tira fuori questo monaco?". Risposero: "No,

Padre". Egli soggiunse: "Preghiamo, perché anche voi possiate vedere a

chi egli vada dietro". Dopo due giorni di preghiera il monaco Mauro lo

vide, Pompeiano invece non vide niente. Il giorno dopo, uscito dall'oratorio al termine della preghiera, il

servo di Dio incontrò il monaco che stava fuori; allora lo frustò

aspramente con una verga: era l'unico rimedio per la leggerezza di

quella mente! Da quel giorno in poi non fu mai più influenzato dalla suggestione

del piccolo negro, ma perseverò fermo e raccolto nell'orazione. E

l'antico nemico non osò più influenzare sul suo pensiero, come se quelle

frustate le avesse subite personalmente lui. |

|

CAPUT V. De aqua viri Dei oratione in montis vertice ex petra

producta. [0142C] |

5. L'acqua dalla

pietra

Nella stessa notte, preso con sé quel piccolo Placido, di cui ho già

parlato più sopra, salì su quei rapidi monti, e si fermò lungamente a

pregare. Terminata la preghiera collocò in quel punto tre pietre, come segno e

senza che nessuno si accorgesse di nulla, fece ritorno al suo monastero. In uno dei giorni seguenti i monaci tornarono da lui per sentire cosa

avesse deciso sulla necessità dell'acqua. Rispose: "Andate qua sopra, su

questi monti, e dove troverete tre pietre poste una sull'altra, lì

scavate un poco. A Dio Onnipotente non manca la possibilità di far

scaturire acqua anche sulla cima di questa montagna, degnandosi di

liberarvi dalla fatica di un viaggio tanto pericoloso. Andate". Partirono e trovarono la rupe del monte che Benedetto aveva

descritta: era già tutta trasudante acqua. Vi scavarono una buca che

subito rigurgitò di acqua e questa scaturì così abbondante che fino ad

oggi copiosamente scorre lungo le pendici, scendendo fino alla valle. |

|

CAPUT VI. De ferro ex profundo aquae ad manubrium reverso.

[0144B] |

6. Il ferro che

torna nel manico Si era presentato a chiedere l'abito monastico un Goto. Era un povero

uomo di scarsissima intelligenza, ma il servo di Dio, Benedetto, lo

aveva accolto con particolare benevolenza. Un giorno il santo gli fece dare un arnese di ferro che per la

somiglianza ad una falce viene chiamato falcastro, perché liberasse dai

rovi un pezzo di terra che intendeva poi coltivare ad orto. Il terreno

che il Goto si accinse immediatamente a sgomberare si stendeva proprio

sopra la ripa del lago. Quello lavorava vigorosamente, tagliando con

tutte le forze cespugli densissimi di rovi, quando ad un tratto il ferro

sfuggì via dal manico e andò a piombare nel lago, proprio in un punto

dove l'acqua era così profonda da non lasciare alcuna speranza di

poterlo ripescare. Tutto tremante per la perdita dell'utensile, il Goto corse dal monaco

Mauro, gli rivelò il danno che aveva fatto e chiese di essere punito per

questa colpa. Mauro ebbe premura di far conoscere l'incidente al servo

di Dio e Benedetto si recò immediatamente sul posto, tolse dalle mani

del Goto il manico e lo immerse nelle acque. Sull'istante il ferro dal

profondo del lago ritornò a galla e da se stesso si andò ad innestare

nel manico. Rimise quindi lo strumento nelle mani del Goto, dicendogli:

"Ecco qui, seguita pure il tuo lavoro e stattene contento!". |

|

CAPUT VII. De Mauro ejus discipulo qui super aquas pedibus ambulavit.

[0146A] Quadam vero die dum idem venerabilis Benedictus in cella consisteret,

praedictus Placidus puer sancti viri monachus ad hauriendam de lacu

aquam egressus est: qui vas quod tenuerat in aquam incaute submittens,

ipse quoque cadendo secutus est. Quem mox unda rapuit, et pene ad unius

sagittae cursum eum a terra introrsus traxit. Vir autem Dei intra cellam

positus, hoc protinus agnovit, et Maurum festine vocavit, dicens: Frater

Maure, curre, quia puer ille qui ad hauriendum aquam perrexerat, in

lacum cecidit, jamque eum longius unda trahit. Res mira, et post Petrum

apostolum inusitata. Benedictione

[0146B] etenim postulata atque percepta, ad Patris sui imperium

concitus perrexit Maurus; atque usque ad eum locum quo ab unda

deducebatur puer, per terram se ire existimans, super aquam cucurrit,

eumque per capillos tenuit [a [0145D] Nam primis Ord. nostri saeculis

novitii vestem [0146D]

saecularem servabant. Vide c. 58 Reg. S. P. Bened., sub finem, et

notationem ad vitam Lanfranci, pag. 20, de Floro in vita S. Mauri,

Mabill. Act. t. I, p. 9.] , rapido quoque cursu rediit. Qui mox ut

terram tetigit, ad se reversus post terga respexit, et quia super aquas

cucurrisset agnovit, et quod praesumere non potuisset ut fieret, miratus

extremuit [b [0146D] Val-el., extimuit.]

factum. Reversus itaque ad Patrem, rem gestam retulit. Vir autem

venerabilis Benedictus hoc non suis meritis, sed illius obedientiae

deputare coepit. At econtra Maurus pro solo ejus imperio factum dicebat:

seque conscium in illa virtute non esse, quam nesciens fecisset. Sed in

hac mutuae humilitatis amica contentione [c [0146D] Secundus Carnot., in

hac humilitatis mutua amicaque contentione. Duo Theoder., in hac

humilitatis mutuae amica contentione.]

accessit arbiter

[0146C] puer qui ereptus est; nam dicebat: Ego cum ex aqua traherer,

super caput meum [d [0146D] Per melotem hic intellige cucullam. Paulus

Diac. nomine Theodemari abbatis ad Car. Magnum scribens: Illud, inquit,

vestimentum quod a Gallicanis monachis cuculla dicitur, et nos cappam

vocamus, quod proprie monachorum designat habitum, melotem appellare

debemus, sicut et hactenus in hac provincia a quibusdam vocatur. Mabill.

ibid.] melotem abbatis

videbam, atque ipsum me ex aquis educere considerabam. Petr. Magna sunt valde quae narras, et ad multorum aedificationem

profutura: ego autem boni viri miracula quo plus bibo, eo plus sitio. |

7. Mauro cammina

sull'acqua Un giorno mentre il venerabile Benedetto sedeva nella sua stanza, il

piccolo Placido, già altre volte nominato, usci ad attingere l'acqua nel

lago. Immergendo sbadatamente il secchiello che reggeva per mano,

trascinato dalla corrente cadde anche lui nell'acqua e l'onda lo

travolse trasportandolo lontano da terra, quasi quanto un tiro di

freccia. L'uomo di Dio benché fosse dentro la cella si accorse immediatamente

del fatto. Chiamò in gran fretta Mauro e gli gridò: "Corri, fratello

Mauro, corri, perché Placido, che è andato a prender l'acqua, è cascato

nel lago, e le onde già se lo stanno trascinando via!". Avvenne allora un prodigio meraviglioso, che dopo Pietro apostolo non

era successo mai più. Chiesta e ricevuta la benedizione, Mauro si

precipitò volando ad eseguire il comando che il Padre gli aveva espresso

e convinto di camminare ancora sulla terra, corse sulle acque fin là

dove si trovava il fanciullo, trascinato dall'onda, lo acciuffò pei

capelli e poi, a corsa veloce, ritornò indietro. Non appena toccata

terra, rientrato in sé, si volse, vide e capi di aver camminato

sull'acqua. Sbalordito di aver fatto una cosa che non avrebbe mai

presunto di poter fare, fu preso da spavento e si affrettò a raccontare

ogni cosa al Padre. Benedetto attribuì subito il prodigio alla pronta

obbedienza di lui, Mauro invece insisteva che tutto era potuto accadere

soltanto per il comando di lui, e che egli non era affatto responsabile

di quel miracolo in cui era stato protagonista senza neanche accorgersi.

In questa amichevole gara di umiltà si frappose arbitro il fanciullo che

era stato salvato: "Mentre venivo salvato dall'acqua - disse - io vedevo

sopra il mio capo il mantello dell'abate e sentivo che era proprio lui

stesso che mi tirava fuori". Pietro: sono veramente meraviglioso í fatti che racconti e son

sicuro che gioveranno all'edificazione di tanti. Io per conto mio più

sorbisco i miracoli di questo uomo tanto buono e più me ne cresce la

sete. |

|

CAPUT VIII. De pane veneno infecto per corvum longius projecto.

[0146C] [0150B] Petr. Mira sunt et multum stupenda quae dicis. Nam in aqua ex

petra producta, Moysen (Num.

XX.) ; in ferro vero, quod ex profundo aquae rediit, Elisaeum

(IV Reg. VI, 7) ; in aquae itinere, Petrum

(Matth. XIV, 29) ; in corvi obedientia, Eliam

(III Reg. XVII, 6) ; in luctu autem mortis inimici, David video

(II Reg. I, 11; XVIII, 33) . Ut perpendo, vir iste spiritu

justorum omnium plenus fuit. Gregor. Vir Dei Benedictus, Petre, unius Dei spiritum habuit [b

[0150D] Val-cl. Lyr. et primus Aud., unum sp. habuit. Duo Theoder.

Compend. et plerique Norm., unius spiritum omisso Dei.]

qui per concessae redemptionis gratiam electorum corda omnium

implevit, de quo Joannes dicit: Erat lux vera quae illuminat omnem

hominem venientem in hunc mundum

(Joan. I, 9) . De

[0150C] quo rursus scriptum est: De plenitudine ejus nos omnes accepimus

(Ibid., 16) . Nam sancti Dei homines potuerunt a Domino virtutes

habere, non etiam aliis tradere. Ille autem signa virtutis dedit

subditis, qui se daturum signum Jonae promisit inimicis

(Matth. XII, 39) : ut coram superbis mori dignaretur, coram

humilibus resurgere: quatenus et illi viderent quod contemnerent, et

isti quod venerantes amare debuissent. Ex quo mysterio actum est, ut dum

superbi [0152A] aspiciunt

despectum mortis, humiles contra mortem acciperent [a [0151D] Becc.,

aspicerent; suffragatur Gr. interpt.]

gloriam potestatis. Petr. Quaeso te post haec, ad quae loca vir sanctus migraverit, vel

si aliquas in eis virtutes postmodum ostenderit, innotesce. Gregor. Sanctus vir ad alia demigrans [b [0151D] Ita secundus Carnot

Germ. Lyr. In caeteris fere eodem sensu et servata eadem interpunctione:

ad alia demigrans, locum non hostem mut. In Becc., ad alia demigrans

loca, locum non hostem mut.]

loca non hostem mutavit. Nam tanto post graviora praelia pertulit,

quantum contra se aperte pugnantem ipsum malitiae magistrum invenit.

Castrum [c [0151D] Ejus descriptionem accuratissimam habes, Itineris

[0152D] Italici p. 120 et seq., et Diarii Ital. pag. 321 et seq.]

namque quod Cassinum dicitur, in excelsi montis latere situm est,

qui videlicet mons distenso sinu hoc idem castrum recepit, sed per tria

millia in altum se subrigens, velut ad aera cacumen tendit: ubi

vetustissimum [0152B] fanum

fuit, in quo ex antiquorum more gentilium a stulto rusticorum populo

Apollo colebatur. Circumquaque etiam in cultu daemonum luci

succreverant, in quibus adhuc eodem tempore infidelium insana multitudo

sacrificiis sacrilegis insudabat. Illuc itaque vir Dei perveniens,

contrivit idolum, subvertit aram, succendit [d [0152D] Norm. et Val-cl.,

succidit. Cui lectioni favere videtur verbum Gr. ejnevprise, nisi forte

legendum sit ejnevprhsen, succendit.]

lucos, atque in ipso templo Apollinis [e [0152D] Idolorum templa

non dirui, sed lustrata prius, ad Dei cultum consecrari probavit S.

Gregor. Vide lib. olim IX, ep. 71, nunc l. XI, ep. 76.]

oraculum beati Martini, ubi vero ara ejusdem Apollinis, fuit

oraculum sancti Joannis [f [0152D] Idem est ac oratorium. Utrumque hic

dicitur Graece eujkthvrion.]

construxit, et commorantem circumquaque multitudinem praedicatione

continua ad fidem vocabat [g [0152D] Hoc exemplo utitur S. Thom.

opusculo 19, c. 4, ut probet religiosis viris licere concionari et

verbum Dei populis annuntiare.] . Sed haec antiquus hostis tacite non

ferens, non occulte vel per somnium, sed aperta visione ejusdem Patris

oculis sese ingerebat, et magnis clamoribus vim se perpeti

conquerebatur, ita ut voces illius etiam fratres audirent,

[0152C] quamvis imaginem minime cernerent. Ut enim discipulis

suis venerabilis Pater dicebat, corporalibus ejus oculis idem antiquus

hostis teterrimus et succensus apparebat, qui in eum ore oculisque

flammantibus saevire videbatur. Jam vero quae diceret audiebant omnes:

prius enim hunc vocabat ex nomine. Cui cum vir Dei minime responderet,

ad ejus mox contumelias erumpebat. Nam cum clamaret, dicens: Benedicte,

Benedicte, et eum sibi nullo modo respondere conspiceret, protinus

adjungebat: Maledicte, non Benedicte, quid mecum habes? quid me

persequeris? Sed jam nunc spectanda [h [0152D] Germ. et plur. Norm.

exspectanda.] sunt contra

Dei famulum antiqui hostis nova certamina, cui pugnam quidem volens

intulit, sed occasiones victoriae ministravit invitus. |

8. Il pane

avvelenato In tutte le zone circostanti alla dimora del Santo si era andato

sviluppando un grande fervore religioso verso il Signore Gesù Cristo,

nostro Dio; e molti abbandonavano la vita del secolo per curvare la

superbia del cuore sotto il giogo leggero del Redentore. Purtroppo però c'è stato sempre il tristo costume dei cattivi di

urtarsi della virtù che altri hanno e che essi non si curano minimamente

di avere. Il prete di una chiesa vicina, di nome Fiorenzo - antenato di

Fiorenzo suddiacono nostro - istigato dallo spirito maligno, cominciò a

bruciare d'invidia per i progressi virtuosi dell'uomo di Dio, a spargere

dubbi sulla sua santità e a distogliere quanti poteva dall'andarlo a

trovare. Si accorse però che non solo non poteva impedirgli i progressi,

ma che anzi la fama della sua santità si diffondeva sempre di più e che

molti proprio per questa reputazione di santità sceglievano la via della

perfezione. Per questo si rodeva sempre più per l'invidia e diventava ognor più

cattivo, anche perché avrebbe voluto anche lui le lodi per una condotta

lodevole, senza però vivere una vita lodevole. Reso ormai cieco da quella tenebrosa invidia, progettò infine

un'orrenda decisione: inviò al servo dell'onnipotente Signore un pane

avvelenato, presentandolo come pane benedetto e segno di amicizia. L'uomo di Dio lo accettò con vivi ringraziamenti, ma non gli rimase

nascosta la pestifera insidia che il pane celava. All'ora della refezione veniva abitualmente dalla vicina selva un

corvo e beccava poi il pane dalle mani di lui. Venne anche quel giorno; e l'uomo di Dio gli gettò innanzi il pane

che aveva ricevuto in dono dal sacerdote e gli comandò: "In nome del

Signore Gesù Cristo, prendi questo pane e buttalo in un luogo dove

nessun uomo lo possa trovare". Il corvo, spalancato il becco e aperte le ali prese a

svolazzare intorno a quel pane, e crocidando pareva volesse dire che era

pronto ad eseguire il comando, ma una forza glielo impediva. Il servo di Dio dovette ripetutamente rinnovare il comando:

"Prendilo, su, prendilo senza paura e vallo a gettare dove non possa

trovarsi mai più". Dopo aver ancora a lungo esitato, finalmente

l'afferrò col becco, lo sollevò e volò via. Tornò circa tre ore dopo, senza più il pane, e allora come sempre

prese il suo cibo dalla mano dell'uomo di Dio. Il venerabile Padre comprese da questa vicenda quanto l'animo del

sacerdote si accanisse contro la sua vita e ne provò un immenso dolore,

non tanto per sé quanto per il povero sventurato. Intanto però Fiorenzo, visto che non era riuscito ad uccidere il

Maestro nel corpo, macchinò di rovinare nell'anima i suoi discepoli. A

tale scopo fece entrare nell'orto del Monastero sette fanciulle nude

che, tenendosi per mano e danzando a lungo sotto i loro occhi, dovevano

accendere nel loro animo impuri desideri. Si accorse di questo il santo

e temette seriamente che i discepoli, ancor teneri nello spirito,

avessero a cadere. Capì benissimo però che tutto questo era diretto a

perseguitare lui solo. E allora credette più opportuno cedere alla

gelosia altrui: sistemò ben bene l'ordinamento dei monasteri che aveva

costruiti, costituendo i superiori e aggiungendo altri fratelli; poi,

portando con sé solo alcuni monaci, parti, per andare ad abitare

altrove. Ma l'uomo di Dio si era appena allontanato evitando umilmente l'odio

di quell'uomo, che Dio Onnipotente non tardò a punire costui con un

castigo spaventoso. Stava difatti questi sul suo terrazzo tutto

gongolante di gioia alla notizia che Benedetto era partito, quando ad un

tratto, mentre il resto dell'edificio restava in piedi, il terrazzo

dov'era lui precipitò, stritolando tra le macerie il nemico di

Benedetto. Il discepolo Mauro credette opportuno comunicare la notizia

al venerabile Padre, che forse non era ancora lontano più di dieci

miglia di strada. Gli mandò dunque a dire: "Torna indietro, Padre,

perché il prete che ti perseguitava è morto". Udendo la notizia l'uomo di Dio scoppiò in direttissimo pianto, sia

perché era morto il nemico, sia perché il discepolo se ne era

rallegrato. Anzi allo stesso discepolo impose poi una bella penitenza, perché nel

mandargli questo annunzio aveva osato essere troppo lieto per la

scomparsa del suo nemico. Pietro: Sono veramente stupende e meravigliose le tue narrazioni.

Quando fa scaturire l'acqua dalla pietra io rivedo un nuovo Mosé; quando

richiama il ferro dal profondo dell'acqua, un nuovo Eliseo; quando fa

camminare sull'acqua, ripenso a Pietro, e quando esige obbedienza dal

corvo un nuovo Elia. Quando infine lo sento piangere per la morte del

nemico, non posso pensare che a David. Questo uomo fu davvero ripieno

dello spirito di tutti i giusti! Gregorio: vedi, Pietro, questo uomo di Dio ebbe un unico

spirito: quello di Colui che mediante la grazia della redenzione, riempì

i cuori di tutti gli eletti. Di lui dice Giovanni: "Veniva nel mondo la

luce vera, quella che illumina ogni uomo". Di lui anche è I scritto:

"Dalla pienezza di lui, noi tutti abbiamo ricevuto".I santi di Dio hanno

potuto ricevere da Dio questi poteri, ma non poterono trasmetterli ad

altri. L'unico che concesse ai discepoli il potere di far miracoli fu

Colui che promise ai suoi nemici di dare se stesso come segno di Giona:

e di fatto si degnò di morire sotto lo sguardo dei superbi e risorgere

sotto lo sguardo degli umili, affinché quelli vi vedessero una cosa

spregevole, questi invece un oggetto di venerazione e di amore. Per

questa misteriosa economia avviene che mentre i superbi vedono in lui

solo l'umiliazione della morte, gli umili invece contemplano la sua

gloriosa potestà sulla morte. Pietro: vorrei adesso sapere ancora due cose: dove andò a finire

il santo uomo e se diede ancora segni del suo miracoloso potere. Gregorio: il santo uomo dunque aveva preso la decisione di

cambiare dimora, ma non poté mutare un nemico. In seguito infatti non

solo dovette sostenere lotte ancora più gravi, ma si trovò davanti a

combatterlo apertamente, a tu per tu, il maestro stesso del male.

Il paese di Cassino è situato sul fianco di un alto monte, che

aprendosi accoglie questa cittadella come in una conca, ma poi continua

ad innalzarsi per tre miglia, slanciando la vetta verso il cielo. C'era

in cima un antichissimo tempio, dove la gente dei campi, secondo gli usi

degli antichi pagani, compiva superstiziosi riti in onore di Apollo.

Intorno vi crescevano boschetti, sacri ai demoni, dove ancora in quel

tempo, una fanatica folla di infedeli vi apprestava sacrileghi

sacrifici. Appena l'uomo di Dio vi giunse, fece a pezzi l'idolo, rovesciò

l'altare, sradicò i boschetti e dove era il tempio di Apollo eresse un

Oratorio in onore di S. Martino e dove era l'altare sostituì una

cappella che dedicò a S. Giovanni Battista. Si rivolse poi alla gente che abitava lì intorno e con assidua

predicazione la andava invitando alla fede. L'antico nemico, però, non poté tollerare questa attività e non più

occultamente o in sogno, ma con palesi apparizioni prese a disturbare la

tranquillità del Padre. Con alte grida si lamentava della violenza che

subiva e i suoi urli giungevano fino alle orecchie dei fratelli, pur

senza vederne la figura. Egli stesso poi, il venerando Padre, raccontava ai suoi discepoli che

l'antico nemico gli appariva davanti agli occhi orridissimo e furibondo,

e con bocca ed occhi di fuoco faceva mossa di lanciarglisi contro.

Quello poi che diceva, qualche volta poterono udirlo tutti: prima lo

chiamava per nome e siccome il santo non dava risposta, si sfogava

allora con furiose contumelie. Urlava a gran voce: "Benedetto!

Benedetto!", ma aspettando invano una risposta, subito soggiungeva:

"Maledetto, non Benedetto! Si può sapere che hai con me? Si può sapere

perché mi perseguiti?". Ma di queste lotte del nemico contro il servo di Dio ne dovremo

ancora vedere parecchie altre. Esso gli scatenò contro con tutte le

forze una spietatissima guerra, senza accorgersi che, suo malgrado, gli

prestò l'occasione di altrettante vittorie. |

|

CAPUT IX. De ingenti saxo per viri Dei orationem levato.

[0154A] |

9. La pietra che

diventa leggera Un giorno, mentre i monaci stavano costruendo gli ambienti del

monastero, capitò proprio là in mezzo una grossa pietra e pensarono bene

di adoperarla per la costruzione. Ci provarono prima in due poi in tre

ma non riuscirono a sollevarla; ci provarono poi in parecchi, ma niente

da fare: quella rimaneva lì, immobile, come se avesse radici piantate

per terra. "Qui ci dev'essere seduto sopra lo spirito maligno in persona

- ragionarono quei monaci -; possibile che tante braccia d'uomini non

riescano a spostarla?". Visto ormai vano ogni tentativo, si pensò di mandare uno dal servo di

Dio pregandolo che venisse a scacciare con una preghiera il nemico e dar

così la possibilità di sollevare il macigno. Accorse subito, fece

orazione, diede una benedizione e il sasso fu sollevato con tanta

facilità come se non avesse avuto alcun peso. |

|

CAPUT X. De phantastico coquinae incendio.

[0154B] |

10. L'incendio

della cucina Subito dopo l'uomo di Dio ordinò che in quello stesso punto

scavassero la terra. Penetrando molto in profondità, i fratelli vi

scoprirono un idolo di bronzo, lo gettarono per il momento in

cucina e si rimisero al lavoro. All'improvviso fu vista uscire dalla

cucina una fiammata, sotto gli occhi di tutti i monaci; sembrava che

bruciasse l'intero edificio. Con alte grida di spavento cominciarono a

gettare acqua, tentando di spegnere il fuoco. Colpito da quel frastuono,

il servo di Dio accorse sollecito. "Ma quale fuoco vedete? - sclamò -

esiste soltanto nei vostri occhi: io non vedo proprio niente!". Chinò

poi il capo e pregò. Invitò poi i monaci illusi da quel fuoco

immaginario che guardassero un po' meglio: i muri della cucina erano

intatti e solidi e le fiamme illusorie dell'antico nemico non si

vedevano più. |

|

CAPUT XI. De puerulo monacho parietis ruina confracto, et ejus

oratione sanato. [0156A] |

11. Il piccolo

monaco schiacciato Un'altra volta i monaci stavano sopraelevando una parete perché

l'edificio lo esigeva e l'uomo di Dio se ne stava chiuso nella sua

stanzetta, intento all'orazione. Gli si fece innanzi, beffardo, l'antico

nemico e lo avvisò che stava per andare a fare una visitina ai monaci al

lavoro. Colla massima celerità l'uomo di Dio mandò di corsa uno dei suoi ad

avvisare i monaci: "Fate attenzione, fratelli: sta arrivando proprio

adesso il maligno!".Il messo non aveva neanche finito di parlare che il

maligno spirito, rovesciando la parete in costruzione, aveva seppellito

e schiacciato sotto le macerie un piccolo monaco, figlio di un impiegato

di curia. Pieni tutti di grave costernazione e tristezza, non per la

parete crollata ma per il monacello schiacciato, si affrettarono a dare

con lagrime di profondo dolore la notizia al venerando Padre Benedetto. "Andatelo a prendere e portatemelo qui!" ordinò il Padre. Ma non fu

possibile trasportarlo se non sopra una coperta, perché i sassi della

parete precipitata non solo gli avevano pestato la carne, ma anche

schiacciate le ossa. L'uomo di Dio lo fece deporre nella sua stanzetta

sopra la stuoia dov'egli soleva pregare; poi licenziato i fratelli

chiuse la porta e si buttò in ginocchio a pregare con una insistenza

come mai aveva fatto finora. Ed ecco il miracolo! Entro la stessa ora egli rimandò al lavoro il

fanciullo sano e robusto come prima, perché insieme agli altri monaci

terminasse la costruzione della parete. Con la morte di questo fanciullo l'antico nemico si era illuso di

prendersi beffa di Benedetto! |

|

CAPUT XII. De monachis qui extra cellam comederant.

[0156C] |

12. Il cibo

preso trasgredendo la Regola Fu in questo tempo che il Signore si degnò di insignire il suo servo

col dono della profezia: prediceva avvenimenti futuri ed annunciava ai

presenti cose e persone anche lontane. Era una consuetudine del suo monastero che quando i fratelli uscivano

di casa per qualche commissione non dovevano prendere assolutamente

nulla, né cibo né bevande: usanza regolare che veniva osservata col

massimo rigore. Accadde un giorno che alcuni monaci, usciti per commissioni, furon

costretti a rimaner fuori fino ad ora molto più tarda del previsto.

Conoscevano la casa ospitale di una pia donna: entrarono dunque

nell'abitazione di quella e vi presero cibo. Tornarono al monastero

piuttosto tardi e, com'è d'uso, andarono a chiedere la benedizione del

Padre. Appena li vide domandò subito premurosamente: "Dove avete

mangiato?". Risposero: "In nessun posto". Egli allora disse: "Come? Su,

su, non mi dite bugie! Non siete entrati forse in casa della tale

signora? E avete accettato tali e tali vivande? E avete bevuto tanti e

tanti bicchieri?". A questa precisa indicazione del venerabile Padre sull'ospitalità

della donna, sulla qualità dei cibi e sul numero dei bicchieri,

riconobbero sinceramente quel che avevano fatto a caddero tremanti ai

suoi piedi confessando la loro mancanza. Egli concesse immediatamente il

perdono, sicuro che quelli in sua assenza non avrebbero mancato mai più;

avevan la prova che egli in spirito era sempre presente. |

|

CAPUT XIII. De fratre Valentiniani monachi, quem vir Dei in via

comedisse cognovit. [0158B] [0160B] Petr. Ego sancti viri

praecordiis Elisaei (IV Reg.

V) spiritum video inesse,

qui absenti discipulo praesens exstitit. |

13. Il fratello

del monaco Valentiniano Ho fatto più sopra il nome di Valentiniano. Questo monaco aveva un

fratello che viveva nel mondo ma era tanto timorato di Dio. Ogni anno

partiva digiuno da casa sua e si recava a piedi al monastero per

ricevere la benedizione del santo e allo stesso tempo fare una visitina

al fratello. Un giorno mentre era appunto in viaggio verso il monastero, gli si

accompagnò un viandante che portava qualcosa con sé da mangiare strada

facendo. Ad ora abbastanza avanzata lo sconosciuto gli rivolse l'invito:

"Senti, fratello, vogliamo prendere un boccone? Altrimenti le forze ci

verranno meno per via". Ma egli rispose: "Mi dispiace proprio, fratello,

ma non posso; ho preso l'abitudine di presentarmi sempre digiuno al

venerabile Padre Benedetto".A questa risposta il compagno per il momento

non osò insistere: ma fatto un altro pezzetto di strada di nuovo ripete

l'invito. L'altro tenne duro perché a qualunque costo voleva arrivare

digiuno al monastero. Anche questa volta il primo la smise di insistere

e si adattò a seguitare digiuno anche lui ancor per un poco. Ma la via era sempre più lunga, l'ora già tarda e camminando si

sentivano veramente stanchi. Ad una curva della strada si offri ai loro

occhi un bel prato e una fontanella d'acqua, proprio quello che ci

voleva di meglio per riposare finalmente le membra. E compagno esclamò:

"Oh, guarda, guarda; qui c'è acqua, c'è un bel prato: è proprio il posto

ideale per mangiar qualche cosa e riposarci un pochino. Dopo, ristorati,

potremo riprender cammino". - Quelle parole erano proprio lusinga all'orecchio, come il luogo lo

era per gli occhi: si lasciò quindi persuadere da questo terzo invito e

acconsenti a mangiare. Verso sera giunse al monastero. Presentatosi al venerabile Padre, lo pregò che gli desse la

benedizione. Ma il santo senza indugi lo rimproverò di quel che aveva

fatto durante il viaggio. Gli disse: "Come mai, fratello? Ti sei fatto

vincere dal maligno nemico, che ti parlava per bocca del tuo compagno di

viaggio! Al primo tentativo non c'è riuscito, al secondo nemmeno, al

terzo ti ha superato e, purtroppo, ti ha piegato a quello che voleva

lui!". Il pio uomo riconobbe allora la sua colpevole debolezza e gettandosi

ai piedi del santo, prese a piangere vergognoso e confuso, soprattutto

perché aveva capito che, anche lontano, aveva commesso questa colpa

sotto gli occhi del Padre Benedetto. Pietro: ancora una volta, in questo fatto di trovarsi presente ad

un discepolo assente, io vedo nell'uomo di Dio lo stesso spirito del

Profeta Eliseo. Gregorio: è bene, Pietro, che tu per adesso non m'interrompa,

perché tu possa conoscere prodigi ancor più rilevanti. |

|

CAPUT XIV. De simulatione regis Totilae deprehensa.

[0160B] |

14. La

simulazione del re Totila Al tempo dei Goti, il loro re Totila, avendo sentito dire che il

santo era dotato di spirito di profezia, si diresse al suo monastero. Si

fermò a poca distanza e mandò ad avvisare che sarebbe tra poco arrivato.

Gli fu risposto dai monaci che senz'altro poteva venire. Insincero però com'era, volle far prova se l'uomo del Signore fosse

veramente un profeta. Egli aveva con sé come scudiero un certo Riggo:

gli fece infilare le sue calzature, lo fece rivestire di indumenti

regali e gli comandò di andare dall'uomo di Dio, presentandosi come

fosse il re in persona. Come seguito gli assegnò tre conti tra i più

fedeli e devoti: Vul, Ruderico e Blidino, i quali, in presenza del servo

di Dio, dovevano camminare ai suoi fianchi, simulando di seguire

veramente il re Totila. A questi aggiunse anche altri segni onorifici ed

altri scudieri, in modo che, sia per gli ossequi di costoro, sia per i

vestiti di porpora, fosse giudicato veramente il re. Appena Riggo entrò nel monastero, ornato di quei magnifici indumenti,

e circondato dagli onori del seguito, l'uomo di Dio era seduto in un

piano superiore. Vedendolo venire avanti, appena fu giunto a portata di

voce, gridò forte verso di lui: "Deponi, figliolo, deponi quel che porti

addosso: non è roba tua!". Impaurito per aver presunto di ingannare un

tal uomo, Riggo si precipitò immediatamente per terra e, come lui, tutti

quelli che l'avevan seguito in questa gloriosa impresa. Poco dopo si rialzarono in piedi, ma di avvicinarsi al santo nessuno

più ebbe il coraggio. Ritornarono al loro re e ancora sbigottiti gli

raccontarono come a prima vista, con impressionante rapidità, erano

stati immediatamente scoperti. |

|

CAPUT XV. De prophetia eidem regi Totilae et Canusinae civitatis

antistiti facta. [0162A] |

15. La profezia

per Totila Totila allora si avviò in persona verso l'uomo di Dio. Quando da

lontano lo vide seduto, non ebbe l'ardire di avvicinarsi: si prosternò a

terra. Il servo di Dio per due volte gli gridò: "Alzati!", ma quello non

osava rialzarsi davanti a lui. Benedetto allora, questo servo del

Signore Gesù Cristo, spontaneamente si degnò avvicinarsi al re e lui

stesso lo sollevò da terra. Dopo però lo rimproverò della sua cattiva

condotta e in poche parole gli predisse quanto gli sarebbe accaduto. "Tu

hai fatto molto male - gli disse - e molto- ne vai facendo ancora;

sarebbe ora che una buona volta mettessi fine alle tue malvagità. Tu

adesso entrerai in Roma, passerai il mare, regnerai nove anni, al decimo

morirai". Lo atterrirono profondamente queste parole, chiese al santo

che pregasse per lui, poi partì. Da quel giorno diminuì di molto la sua

crudeltà. Non molto tempo dopo andò a Roma, poi ritornò verso la Sicilia; nel

decimo anno del suo regno, per volontà del Dio onnipotente, perdette il

regno e la vita. Veniva spesso a trovare il servo di Dio il vescovo di Canosa, e

Benedetto lo amava molto per la sua degnissima vita. Un giorno

discorreva con lui dell'entrata di Totila in Roma e della distruzione

della città che per opera di quel re sarebbe stata distrutta e resa

inabitabile. Il servo di Dio gli rispose: "Roma non verrà distrutta dai

barbari; ma colpita dalle tempeste, uragani, fulmini e terremoti, cadrà

da se stessa in rovina". Il mistero di questa profezia lo vediamo chiaramente manifesto sotto

i nostri occhi, perché vediamo abbattute le mura, diroccate le case,

distrutte le chiese dal turbine e gli edifici già fatiscenti per lunga

vecchiaia cadere a terra in sempre crescenti rovine. Questa profezia me l'ha riferita il suo discepolo Onorato: egli però

attestava di non averla mai udita dalla sua bocca ma era stata riferita

a lui dai fratelli che l'avevano ascoltato parlare così. |

|

CAPUT XVI. De clerico a daemonio ad tempus liberato. [0164A] [0164C] Petr. Iste vir Dei

Divinitatis, ut video, etiam secreta penetravit, quia perspexit hunc

clericum idcirco diabolo traditum, ne ad sacrum ordinem auderet

accedere. Gregor. Quare Divinitatis secreta non nosset, qui Divinitatis

praecepta servavit, cum scriptum sit: Qui adhaeret Domino, unus spiritus

est [e [0164D] Vulgati addunt est cum eo. His non accensemus editionem

Mabill., qui mss. codices magna fide repraesentat. Abest cum eo a mss.

et a vers. Graeca.] (I

Cor. VI, 17) ? Petr. Si unus fit cum Domino spiritus qui Domino adhaeret, quid est

quod iterum idem egregius praedicator dicit: Quis novit sensum Domini,

aut quis consiliarius ejus fuit

(Rom. XI, 34) ? Valde enim esse inconveniens videtur ejus sensum

cum quo unus factus fuerit [f [0164D] In excusis, cum quo unus unum

factus fuerit. Hic variant mss. Nam Prat. habet, cum quo unum fuerit.

Consentiunt duo Gemet. At primus Theod. Lyr. et Becc., cum quo unum

factus fuerit.] , ignorare. Gregor. Sancti viri in quantum cum Deo unum

[0166A] sunt, sensum Domini non ignorant. Nam idem quoque

apostolus dicit: Quis enim scit hominum quae hominis sunt, nisi spiritus

hominis qui est in ipso? Ita et quae Dei sunt, nemo cognovit, nisi

Spiritus Dei (I Cor. II, 11)

. Qui, ut se ostenderet nosse quae Dei sunt, adjunxit: Nos autem non

spiritum hujus mundi accepimus, sed spiritum qui ex Deo est

(Ibid., 12) . Hinc iterum dicit: Quod oculus non vidit, nec auris

audivit, nec in cor hominis ascendit, quae praeparavit Deus diligentibus

se; nobis autem revelavit per Spiritum suum

(Ibid., 9) . Petr. Si ergo eidem apostolo ea quae Dei sunt, per Dei Spiritum

fuerant revelata, quomodo super hoc quod proposui [a [0166D] Ita Germ.,

duo Gemet. et plerique Norm. Suffragatur versio Graeca. In excusis ut in

nonnullis mss. legitur, proposuit.] , praemisit dicens: O altitudo

divitiarum sapientiae et scientiae Dei! quam incomprehensibilia

[0166B] sunt judicia ejus, et investigabiles viae ejus

(Rom. XI, 33) ! Sed rursum mihi haec dicenti alia suboritur

quaestio. Nam David propheta Domino loquitur, dicens: In labiis meis

pronuntiavi omnia judicia oris tui

(Psal. CXVIII, 13) . Et cum minus sit nosse quam etiam

pronuntiare, quid est quod Paulus incomprehensibilia esse Dei judicia

asserit, David autem haec se omnia non solum nosse, sed etiam in labiis

pronuntiasse testatur? Gregor. Ad utraque haec tibi superius sub brevitate respondi, dicens,

quod sancti viri inquantum cum Domino unum sunt, sensum Domini non

ignorant. Omnes enim qui devote Dominum sequuntur, etiam devotione cum

Deo sunt, et adhuc carnis corruptibilis gravati pondere, cum Deo non

sunt. Occulta itaque [0166C]

Dei judicia inquantum conjuncti sunt, sciunt; inquantum disjuncti sunt,

nesciunt. Quia enim secreta ejus adhuc perfecte non penetrant,

incomprehensibilia ejus judicia esse testantur: quia vero mente ei

inhaerent, atque inhaerendo, vel sacris Scripturae eloquiis vel occultis

revelationibus inquantum accipiunt agnoscunt, et noverunt haec et

pronuntiant. Judicia itaque quae Deus tacet nesciunt, quae Deus loquitur

sciunt. Unde et David propheta cum dixisset: In labiis meis pronuntiavi

omnia judicia (Psal. CXVIII,

13) , protinus addidit, oris

tui, ac si aperte dicat: Illa ego judicia et nosse et pronuntiasse

potui, quae te dixisse cognovi. Nam ea quae ipse non loqueris, nostris

procul dubio cognitionibus abscondis. Concordat ergo prophetica

apostolicaque sententia: quia et incomprehensibilia

[0166D] sunt Dei judicia, et tamen quae de ore ejus prolata

fuerint, humanis labiis pronuntiantur: quoniam sciri ab hominibus et

prolata per Deum possunt, et occulta non possunt [b [0166D] Gilot.

Vatic. et vet. ed., prolata prodi possunt, et occultari non possunt.] . [0168A] Petr. In objectione

meae quaestiunculae patuit causa rationis [a [0167D] In primo Aud.,

Bigot. et Lyr., rationis tuae.] . Sed quaeso te, si qua sunt adhuc de

hujus viri virtutibus, subjunge. |

16. Il chierico

liberato dal demonio Sempre in quel torno di tempo c'era nella chiesa di Aquino un

chierico tormentato dal demonio e il suo venerando vescovo Costanzo

l'aveva mandato in molti luoghi ai sepolcri dei martiri, per ottenere la

grazia della liberazione. Ma i santi martiri non gli vollero concedere

questo dono, perché ancora una volta si manifestasse quanta fosse la

grazia di Benedetto. Lo condussero dunque al santo e questi effondendosi in preghiera al

Signore Gesù Cristo senza indugio lo liberò dell'antico nemico. Però subito dopo avergli resa la guarigione il santo gli diede questa

ammonizione. "Adesso torna pure a casa; d'ora innanzi però non mangiare

mai carne e non ardire di accedere agli ordini sacri perché nello stesso

giorno sarai dato di nuovo in balia del demonio". Il chierico risanato partì e si mantenne fedele agli avvisi dell'uomo

di Dio perché, come spesso succede, un recente castigo tiene stretto

l'animo in impressione e paura. Ma dopo parecchi anni, osservando che i

più anziani di lui erano ritornati al Signore e i chierici più giovani

gli andavano avanti nella carriera ecclesiastica, non tenne più conto

delle parole dell'uomo di Dio, quasi dimenticate per il lungo tempo, e

si presentò a ricevere l'ordine sacro. Ma il diavolo che lo aveva

lasciato, subito ne riprese possesso e non cessò di tormentarlo fino a

togliergli persino la vita. Pietro: Se Benedetto poté vedere che quel chierico era stato dato

in balìa del diavolo perché non osasse accedere agli ordini sacri, vuol

dire che questo uomo di Dio riusciva a penetrare anche nei divini

segreti? Gregorio: è chiaro che riusciva a conoscere i segreti di Dio,

proprio perché osservava i precetti di Dio. Non sta scritto, infatti:

"Chi è unito al Signore, forma un solo spirito con lui"? Pietro: Ma allora, se chi è unito al Signore forma un unico

spirito con lui, come mai l'esimio banditore del Vangelo dice: "Chi ha

conosciuto il pensiero del Signore e chi fu suo consigliere?". Mi pare

che non sia molto logico che uno ignori il pensiero di colui col quale

forma un unico spirito. Gregorio.- Ai santi, nella misura che sono un solo spirito col

Signore, non è ignoto il pensiero di lui. Infatti lo stesso apostolo

dice: "Chi, fra gli uomini, conosce le cose dell'uomo, se non lo spirito

dell'uomo che è in lui? Così anche nessuno conosce le cose di Dio se non

lo spirito di Dio".E per dimostrare che egli conosceva le cose di Dio,

aggiunse: "Noi non abbiamo ricevuto lo spirito di questo mondo, ma lo

spirito che viene da Dio". E poco dopo aggiunge: "Occhio non vide,

orecchio non udì, né entrò mai nel cuore dell'uomo ciò che Dio ha

preparato per quelli che l'amano. A noi Dio l'ha rivelato per mezzo

dello spirito suo". Pietro: Se dunque all'Apostolo furono rivelate le cose di Dio,

come mai poco prima aveva esclamato: "O sublime ricchezza della sapienza

e della scienza di Dio! quanto incomprensibili sono i suoi pensieri e

imperscrutabili le sue vie!"? Ma mentre dico questo, un'altra questione

mi sorge alla mente. Il Profeta David dice al Signore: "Con le mie

labbra esalto tutti i giudizi della tua bocca!". Certamente il poter

anche esprimere è più che il solo conoscere: e allora perché Paolo

afferma che i giudizi di Dio sono incomprensibili, mentre Davide attesta

che non solo li conosce, ma di averli anche proclamati con la sua bocca? Gregorio: Rifletti bene e vedrai che ad ambedue le questioni

ti ho già brevemente risposto quando ti ho detto che i santi, in quanto

sono uniti intimamente a Dio, non ignorano il pensiero di Dio. Tutti

quelli che con pietà seguono il Signore, proprio per questo sono uniti

col Signore, ma siccome sono ancora gravati dal peso del corpo

corruttibile, non sono ancora con lui. Perciò, in quanto sono uniti con

lui, conoscono i segreti di Dio; ma in quanto ne sono disgiunti, li

ignorano. Poiché dunque non penetrano ancora perfettamente i suoi

segreti, essi confessano che i pensieri di lui sono incomprensibili;

essendo però uniti a lui con l'anima, ricevendo luce o dalla Sacra

Scrittura o da private rivelazioni, h conoscono e una volta conosciuti

li esprimono pure. In poche parole: i giudizi che Dio loro nasconde, non

h conoscono, quelli che Dio loro rivela, li conoscono. Per questo, quando Davide dice: "Con le mie labbra ho espresso tutti

i pensieri" vi aggiunge subito: "della tua bocca".Vuole dire chiaramente

così: "lo ho potuto conoscere e proclamare i tuoi giudizi, ma solo

quelli che tu apertamente mi hai rivelati; perché quelli che tu non

rivela vuol dire che li vuoi tener nascosti alla nostra conoscenza". Vanno dunque pienamente d'accordo le parole del profeta e

dell'Apostolo: i pensieri di Dio sono incomprensibili, ma dopo che sono

stati rivelati dalla bocca di lui, possono essere proclamati da labbra

umane; possono cioè essere conosciuti e proclamati davanti a tutti; solo

quelli però che Dio ha rivelato; gli altri no, rimangono occulti. Pietro: Ti ho fatto queste obiezioni perché avevo qualche piccolo

dubbio: ora la questione è perfettamente chiarita. E adesso, ti rimane

ancora qualche altra cosa da dire sulle virtù del nostro santo? Continua

pure. |

|

CAPUT XVII. De destructione monasterii [b [0167D] In duob. Gemet., de

prophetia destructionis monasterii sui; quod in Graeca interpret.

fideliter expressum.] viri

Dei ab ipso praedicta.

[0168A] |

17. Predice la

distruzione del suo monastero In seguito ai consigli del Padre Benedetto, era venuto alla vita

monastica un nobile di nome Teoprobo, e il santo aveva con lui una

confidente familiarità, perché era uomo di integerrimi costumi. Entrò un

giorno nella stanzetta del Maestro e lo trovò che spargeva amarissime

lacrime. Attese a lungo in silenzio, ma le lacrime non accennavano a

finire. Appena però si accorse che l'uomo di Dio non piangeva per

fervore di orazione, come spesso gli succedeva, ma per un grave dolore,

si avvicinò e gli chiese il motivo di tanto cordoglio. Rispose subito l'uomo di Dio: "Tutto questo monastero che io ho

costruito e tutte le cose che ho preparato per i fratelli, per

disposizione di Dio Onnipotente, sono destinate in preda ai barbari. A

gran fatica sono riuscito ad ottenere che, di quanto è in questo luogo,

mi siano risparmiate le vite". Le parole che allora Teoprobo ascoltò, noi le vediamo oggi avverate:

ci è giunta difatti la notizia che proprio di recente il monastero è

stato distrutto dai Longobardi. Sono entrati difatti in monastero di

notte, . durante il riposo dei fratelli, hanno rapinato ogni cosa, ma

non sono riusciti a impadronirsi di una sola persona. Dio onnipotente ha

così mantenuto quel che aveva promesso al fedele servo Benedetto, che

cioè dando il monastero in balìa dei barbari, avrebbe però custodito le

vite. Mi sembra che in questa circostanza Benedetto possa paragonarsi

all'apostolo Paolo: allorché tutte le cose della sua nave andarono in

fondo al mare, egli ottenne la consolazione di veder salva la vita di

tutti quelli che lo accompagnavano. |

|

CAPUT XVIII. De flascone abscondito, et a viro Dei per spiritum

cognito. [0170A] |

18. Il furto del

bariletto di vino Ti ricorderai certamente di quel certo Esilarato, che visse qui tra

noi come monaco. Egli un giorno fu mandato dal suo padrone al monastero

a portare all'uomo di Dio due recipienti di legno, chiamati volgarmente

fiasconi, pieni di vino. Durante il viaggio ne nascose uno lungo la via